Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет» (Виды и функции складов)

Содержание:

Введение

Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного источника сырья и кончая конечным потребителем. Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов.

Большинство видов хозяйственной деятельности сопряжено с созданием запасов, для содержания которых необходимы склады. Организация складирования, на первый взгляд, кажется сравнительно несложной функцией, которую можно реализовать, руководствуясь лишь здравым смыслом. Однако данное суждение в определённой степени справедливо лишь для мелких складов. Рационально организовать комплекс работ на крупном складе при отсутствии специальных знаний, как правило, не удаётся.

Вопросы, связанные со складами, возникают на разных этапах ведения бизнеса. Проектируя товароснабжение: необходимо решить, пользоваться ли наёмным складом или создавать собственное складское хозяйство, где его размещать, сколько иметь складов. Организация собственного склада влечёт за собой необходимость определения состава и размера его помещений и технологических зон, определения потребности в оборудовании, необходимость разработки рациональной технологии и системы организации труда, а также решения ряда других задач, связанных с эксплуатацией склада.

Развитие складских технологий в настоящее время идёт в направлении применения логистики, соответственно, ряд вопросов дан в ключе применения логистического метода, который предусматривает сквозную оптимизацию процессов.

Склады являются одним из основных элементов логистических систем. Глубокая технологическая переработка предметов труда, осуществляемая в процессе производства материальных благ в соответствии с требованиями конечного потребителя продукта труда, здесь не выполняется. Однако здесь осуществляется преобразование предмета труда, в соответствии с логистическими потребностями других элементов товара производящих систем: транспорта, других складов, потребителей материалов, в том числе и конечных потребителей. На складах грузы временно накапливаются, маркируются, переупаковываются и т.п. Если от качества работы производственного участка зависит качество работы конечного изделия у конечного потребителя, то от качества работы склада зависит качество работы последующих элементов логистической цепи.

Перечислим основные направления совершенствования работы складов, которые часто встречаются сегодня в рекомендациях при выполнении проектов по рационализации складской деятельности.

Оптимизация дислокации складов, т.е. пересмотр расположения складов с учетом перспектив роста и требований к пропускной способности складов. Данные меры, как правило, позволяют снизить транспортные издержки, оптимизировать запасы в цепях поставок, а также повысить уровень сервиса клиентов склада.

Оптимизация складских технологических процессов, что позволяет повысить производительность и качество работы склада.

Достижение высоких показателей использования складской площади и объема за счет применения рациональных технологических решений и рациональных схем механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, что позволяет снизить складские затраты на единицу перерабатываемого потока, повысить мощность склада без соответствующего увеличения складской площади.

Стандартизация складских технологических процессов, т.е. описание и закрепление порядка выполнения отдельных операций и процессов. Стандартизации в первую очередь подлежат значимые процессы и операции, т.е. те, которые сопряжены с высокими издержками, от которых зависит уровень сервиса, а также сохранность материальных ценностей. Стандартизация технологических процессов позволяет поднять уровень технологической дисциплины, повысить качество отдельных операций и процесса в целом, позволяет сократить затраты на обучение нового персона. Разработка норм по установленным видам работ, в первую очередь по наиболее важным. Создает возможности точного планирования, а также возможности точного учета и контроля качества и количества труда, позволяет эффективно решать вопросы мотивации персонала.

Оптимизация парка подъемного оборудования, применяемого на складе, что позволяет поднять производительность труда, повысить скорость и качество технологического процесса.

Внедрение рациональных схем механизации погрузочно-разгрузочных транспортно-складских работ, что также положительно сказывается на производительности, скорости и качестве технологического процесса.

Оптимизация размещения товаров на складе, что позволяет минимизировать перемещения на складе, т.е. выполнять заказы быстрее и с меньшими затратами трудовых и технических ресурсов.

Для многих предприятий оптовой торговли актуальным является создание экспедиционного склада достаточной площади, что позволяет осуществлять приемку со складов товаров, упакованных в тару изготовителя, либо за складской упаковкой (возможно, в инвентарной таре), комплектовать их, но маршрутам и обеспечивать эффективную централизованную доставку товаров клиентам.

1. Роль складов в логистике

Под складом понимаются здания, сооружения и разнообразные устройства, оснащённые специальным технологическим оборудованием, для осуществления всего комплекса операций по приёмке, хранению, размещению и распределению поступивших на них товаров.

Основное назначение склада – концентрация запасов, хранение их и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.

Склад или совокупность складов вместе с обслуживающей инфраструктурой образует складское хозяйство. Основные задачи складского хозяйства на промышленном предприятии состоят в организации нормального питания производства соответствующими материальными ресурсами, в обеспечении их сохранности и максимальном сокращении затрат, связанных с осуществлением складских операций.

Склады образуют одну из основных подсистем логистической цепи. Логистическая система формирует организационные и технико-экономические требования к складам, устанавливает цели и критерии оптимального функционирования складской системы, определяет условия переработки грузов. В свою очередь, организация складирования материалов (выбор места расположения складов, способ хранения материалов и др.) оказывает существенное влияние на издержки обращения, размер и движение запасов на различных участках логистической цепи.

Негативной стороной складирования является увеличение стоимости товара за счёт издержек по содержанию запасов на складах. Это – расходы на складские операции, аренду склада, текущие затраты по содержанию складов. Кроме того, создание складских запасов приводит к иммобилизации (замораживанию) значительных финансовых ресурсов, которые могли бы быть использованы на другие цели. Поэтому складирование продукции оправдано только в том случае, если оно позволяет снизить издержки или улучшить качество логистического сервиса (достичь более быстрого реагирования на спрос или экономии на превентивных закупках по более низким ценам).

Положительная роль складирования заключается в том, что обеспечивается выравнивание производства, создаются необходимые технические и организационные условия для комплектации грузов, концентрации и распределения запасов.

1.1. Виды и функции складов

1.1.2. Классификация складов

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материальных потоков, начиная от первичного источника сырья и кончая конечным потреблением. Этим объясняется наличие большого количества видов складов.

В зависимости от места в логистической цепи и роли в процессе товародвижения они разделяются на следующие группы:

- Склады предприятий-производителей (в сфере снабжения) специализируются на хранении сырья, материалов, комплектующих и другой продукции производственного назначения и осуществляют снабжение прежде всего производящих потребителей.

- Склады потребителей продукции (в сфере производства) предназначены для обеспечения непрерывности протекания технологических процессов. На этих складах хранятся запасы незавершённого производства, такие как приборы, инструменты, запчасти и др. В зависимости от роли в процессе производства и подчинённости склады промышленных организаций разделяются на снабженческие (подчиняются отделу материально-технического снабжения), питающие производство материалами, комплектующими изделиями, покупными полуфабрикатами и т.п.; производственные (подчиняются планово-производственному или планово-диспетчерскому отделу), предназначенные для хранения полуфабрикатов собственного производства и технологической оснастки; сбытовые (подчиняются отделу сбыта), в которых хранятся материальные ценности, подлежащие реализации. В зависимости от сферы обслуживания склады предприятий подразделяются на общезаводские (центральные), при цеховые (филиалы центральных складов) и цеховые, подчиняющиеся начальникам цехов.

- Склады сбытовых организаций (в сфере распределения) служат для поддержания непрерывности движения товаров из сферы производства в сферу потребления. Основное их назначение заключается в преобразовании производственного ассортимента в торговый и в бесперебойном обеспечении различных потребителей, включая розничную сеть.

- Склады посреднических (прежде всего транспортных) организаций предназначены для временного складирования, связанного с экспедицией материальных ценностей. Сюда относятся: склады железнодорожных станций; грузовые терминалы автотранспорта, морских и речных портов; терминалы воздушного транспорта. По характеру выполняемых операций груза переработки они относятся к транспортно-перевалочным. Группа этих складов может находиться в рамках как снабженческой, так и распределительной логистики.

По функциональному назначению все склады делятся на пять разновидностей:

- склады перевалки (оборота) грузов в транспортных узлах при выполнении смешанных, комбинированных и других перевозок;

- склады хранения, обеспечивающие концентрацию необходимых материалов и их хранение для соответствующего функционирования производства;

- склады комиссионирования, предназначенные для формирования заказов в соответствии со специфическими требованиями клиентов;

- склады сохранения, обеспечивающие сохранность и защиту складируемых изделий;

- специальные склады (например, таможенные склады, склады временного хранения материалов, тары, возвратных отходов и т.д.).

По конструктивным характеристикам склады подразделяются на:

- закрытые,

- полузакрытые (имеющие только крышу или крышу и одну, две или три стены),

- открытые площадки.

В зависимости от специфики и номенклатуры хранимых материалов склады подразделяются на универсальные и специализированные. В универсальных складах хранятся материальные ресурсы широкой номенклатуры. Специализированные склады предназначаются для хранения однородных материалов (например, склад чугуна, лакокрасочных материалов и т.д.).

Различают склады и по степени механизации складских операций:

- не механизированные,

- механизированные,

- автоматизированные,

- автоматические.

1.1.3. Организация транспортного хозяйства

Организационно-производственная структура и техническая база транспортного хозяйства. Структура транспортного хозяйства определяется главным образом объемом грузооборота, особенностями грузов и объемом производства. В состав транспортного хозяйства завода могут входить железнодорожный транспорт с подъездными путями и депо, колесный транспорт с гаражами и ремонтными мастерскими, водный транспорт с причалами, подвесные дороги и т.д.

На крупных заводах с большим грузооборотом, требующим применения всех видов транспорта, организуются специализированные цехи железнодорожного, безрельсового (автомобильного) и водного транспорта. Транспортное хозяйство на таких заводах возглавляет транспортно-технический отдел. На средних заводах создается единый транспортный цех, включающий несколько участков по видам транспорта. Для мелких заводов с небольшим грузооборотом, но требующим применения всех видов транспорта, создаются объединенные транспортные хозяйства для нескольких предприятий. Эти хозяйства могут создаваться при головном заводе или выделяться в самостоятельные транспортные хозяйства ведомственного характера.

Транспортные цехи имеют в своем составе ряд служб и участков. Так, железнодорожный цех имеет службу движения (эксплуатации), службу тяги (подвижного состава), службу пути, службу погрузочно-разгрузочных работ. Цехи безрельсового транспорта обычно имеют службу эксплуатации (организации перевозок) и техническую службу по поддержанию подвижного состава в исправном состоянии. Транспортный цех (отдел) осуществляет планирование всех перевозок и грузовых работ, организацию производства перевозок, оперативное управление эксплуатацией транспорта и его ремонт, учет работы транспортного хозяйства.

На предприятиях используют различные виды транспортных средств:

- по сфере обслуживания – средства межцехового и внутрицехового транспорта;

- в зависимости от назначения и места действия – внешний (железнодорожный, автомобильный) и внутренний;

- в зависимости от места перемещения грузов – напольный (тележки, электрокары, аккумуляторные тягачи и т.п.) и подвесной (электротали, конвейеры, кран-балки);

- в зависимости от режима работы – транспортные средства непрерывного (конвейерные системы и т.п.) и периодического действия (автомашины, самоходные тележки и т.п.);

- по направлениям движения – транспортные средства для горизонтального (транспортеры, рольганги), вертикального (лифты, элеваторы и т.п.) и смешанного перемещения (краны, канатные и монорельсовые дороги);

- по уровню автоматизации – автоматические, механизированные, ручные;

- по виду перемещаемых грузов – транспортные средства для перемещения сыпучих, наливных и штучных грузов.

1.1.4. Способы транспортировки грузов

Рассмотрим наиболее распространенные способы транспортировки грузов применяющихся в современной логистике – это тарный и бестарный способ перевозки грузов.

Тарный способ предусматривает транспортировку грузов в специальной таре (тазы, контейнеры, ящики и т.п.). он обеспечивает хорошую сохранность груза, позволяет сократить время на погрузку и разгрузку, упрощает учет грузов в случае использования мерной тары.

Бестарный способ применяется для навалочных, штучных, жидких грузов и при пневмотранспортировке. Этот способ не трудоемок, не требует затрат на тару и упаковку груза и может использоваться в том случае, когда не возникает опасений за повреждение продукции и снижение ее качества. Бестарный способ требует больших затрат на изготовление и монтаж транспортных устройств, но позволяет достичь высокой степени механизации и автоматизации операций транспортировки.

Техническая база транспортного хозяйства определяется видом транспортных средств и их техническим состоянием, приспособленностью к конкретным условиям грузопереработки, уровнем механизации транспортных работ. Транспортные хозяйства предприятий располагают железнодорожным, безрельсовым (автомобильным, тележечным), водным, механическим видами транспорта.

Железнодорожный транспорт (мото- и тепловозы, вагоны, платформы, цистерны, специальные вагоны) обладает высокой провозной способностью и пригодностью для перевозки различных грузов. Использование его наиболее целесообразно для внешних перевозок.

Безрельсовый транспорт (автомобили, трактора, прицепы, мотороллеры) применяется для внешних и внутренних (межцеховых, внутрицеховых) перевозок. В качестве транспортных средств безрельсового транспорта применяются автомобили (в том числе тягачи с прицепами), авто- и электрокары, автопогрузчики. Автомобильный транспорт самый распространенный, однако его целесообразнее использовать для внешних перевозок в целях большей загрузки и использования скорости. Остальной транспорт данного вида под названием напольно-тележечного широко используется для межцеховых и внутрицеховых перевозок. Малые габариты и маневренность тележек позволяет осуществлять подачу грузов на рабочие места, механизировать погрузочно-разгрузочные работы внутри вагонов, барж и т.д.

Водный транспорт (буксиры, катера, баржи) используется для перевозки главным образом топлива, формовочных, строительных материалов.

Механический транспорт используется для внутрицеховых, межоперационных перевозок, иногда межцеховых. В качестве средств механического транспорта применяются мостовые краны, монорельсовые пути, подвесные пути, лифты, подъемники, конвейеры и т.д. Наиболее перспективным и экономичным видом транспорта являются подвесные толкающие конвейеры с автоматическим адресованием грузов. В сочетании с пакетированием и контейнеризацией грузов такие конвейеры сводят до минимума количество перегрузок.

Кроме транспортных средств заводы располагают большой номенклатурой погрузочно-разгрузочных и подъемно-транспортных механизмов (механические лопаты, полиспасты, тали, домкраты, лебедки и т.п.). Эти простейшие устройства механизируют самые трудоемкие транспортные работы, обычно выполняемые грузчиками.

1.1.5. Планирование и организация транспортных работ

Планирование работы транспортного хозяйства заключается в составлении годового (квартального) плана производственно-хозяйственной деятельности с разбивкой основных показателей по месяцам. Этот план предусматривает расчет производственной программы (план перевозок), объемов погрузочно-разгрузочных работ, количества транспортных средств и механизмов, численности рабочих, фонда заработной платы, сметы затрат и других показателей работы транспортного хозяйства.

План перевозок составляется на основе структуры грузооборота и грузопотоков в тоннах по цехам-отправителям, роду грузов и виду транспортных средств. При планировании внешнего грузооборота в основу расчетов берутся планы материально-технического снабжения и сбыта и отчетные данные о вывозе отходов. Внешние перевозки планируются предприятиями совместно с железными дорогами и автотранспортными хозяйствами. Внутренний грузооборот определяется по объему межцеховых перевозок. В основу расчетов кладутся планы производства цехов и планы завоза в цехи материалов, полуфабрикатов, топлива и т.д., а также вывоза готовой продукции и отходов.

Составление обоснованного плана перевозок обеспечивает наиболее рациональное распределение и использование транспортных средств в строгом соответствии с потребностями производства.

Для осуществления оперативно-календарного планирования и регулирования перевозок составляются рабочие планы на более короткие периоды (месяц, сутки, смену).

Организация транспортных работ включает организацию внешних и внутризаводских перевозок грузов. Внешние перевозки (завоз материальных ресурсов и вывоз готовой продукции) осуществляются железнодорожным, автомобильным и водным транспортом и регулируются положениями соответствующих ведомств.

Работа транспорта на внутризаводских перевозках определяется типом производства. В условиях массового производства межцеховой транспорт работает по графику, т.е. за каждой транспортной единицей закрепляется определенный маршрут и устанавливается для нее расписание движения. Это так называемые маршрутные системы перевозки, они бывают маятниковыми и кольцевыми.

Маятниковыми называются маршруты, при которых движение транспортных средств между двумя постоянными пунктами или из одного в несколько пунктов (лучевая система) многократно повторяются. Они могут быть односторонними, когда транспорт в одну сторону идет загруженным, а обратно – порожняком, двухсторонними – транспорт загружен в обоих направлениях, смешанными – при движении с грузом или без груза в обоих направлениях. Односторонняя маятниковая система неэкономична, так как включает обратный холостой пробег.

Кольцевая система предусматривает последовательно осуществляемую регулярную связь между рядом пунктов. Она бывает развозочной (с одного пункта груз развозится по ряду цехов), сборочной – из разных цехов груз собирается и перевозится в одно место, смешанной.

В серийном производстве работа транспорта организуется по сменно-суточным планам, составляемым на основе заранее поданных заявок клиентуры в пределах укрупненного месячного плана перевозок. Сменно-суточные планы составляются по видам транспорта с закреплением за определенными грузопотоками и указанием вида, количества, места и срока доставки груза. В единичном и мелкосерийном производстве отсутствуют постоянные грузопотоки и работа транспорта организуется по разовым заявкам.

Внутрицеховые перевозки также определяются типом производства. В единичном и мелкосерийном производстве транспортировка между технологическими участками осуществляется общецеховым транспортом через межоперационную кладовую. На предметных участках транспорт закрепляется для межоперационной транспортировки. В массовом и крупносерийном производстве внутрицеховые перевозки осуществляются транспортом, закрепленным за участками-поставщиками, а межоперационная транспортировка выполняется конвейерами различных видов.

Оперативное руководство работой транспорта осуществляет диспетчерская служба. Диспетчирование транспортных работ заключается в составлении, оперативном регулировании и контроле выполнения графиков и сменно-суточных планов перевозок путем устранения возникающих отклонений в работе транспорта.

Организация складского комплекса: участники процесса – способы взаимодействия, проблемы, решения.

Организация складского комплекса сложная задача: здесь задействованы различные профессиональные области и большой состав разнородных организаций-участников. В проекте переплетаются логистические, строительные, технические, финансовые и многие другие факторы, которые в конечном итоге влияют не только на успешное создание проекта, но и оптимальную работу комплекса в процессе эксплуатации.

К сожалению, пока рынок складских помещений неразвит и количество качественных предложений невелико. Любые новые, и тем более, старые здания требуют серьезной адаптации под потребности компании, и для некоторых компании оказывается предпочтительным организация собственного комплекса.

Но и в том, и в другом случае надо начать с тщательного анализа и проработки проекта. Современный складской комплекс включает в себя не только само здание и технику, но и многие другие элементы, от правильного выбора и организации которых зависят его функциональные возможности. Например, удачно выбранный участок расположенный близко к центральным автотрассам и транспортным развязкам, дает не только удобство подъезда для транспорта компании и клиентов, но и делает складской комплекс привлекательным для потенциальных арендаторов. Это может быть важным фактором для компаний, проектирующих комплекс для коммерческой аренды или предполагающих использовать дополнительные площади под склад ответственного хранения.

Множество вариантов создания складского комплекса диктуются целями и задачами, которые ставят компании перед собой. Для примера рассмотрим проектирование, строительство и оснащение складского комплекса под собственные нужды.

Естественно реализация такого объема работ требует привлечения на различных этапах ряда специализированных компаний и согласования их действий. Для того чтобы эффективно реализовать такой сложный проект необходимо его предварительно рассчитать и спланировать. Поэтому желательно начать с организации координационного центра. Он может быть создан как силами самой компании-инвестора, так и привлеченной специализированной организации, которая будет заниматься проектом.

В любом случае надо создать инициативную группу или выбрать руководителя, который будет контролировать проект со стороны компании-инвестора. Привлечение организации, занимающимся всем комплексом работ, может значительно упростить задачу и повысить успешность всего проекта, что, в конечном счете, позволит сэкономить средства.

Конечно, можно и самим привлекать на каждый этап соответствующую компанию, но это требует хорошей подготовленности и наличия в штате специалистов, умеющих ставить задачи, формировать техзадания и управлять привлеченными подрядчиками. Для компаний-инвесторов имеющих опыт в подобных проектах это не составит труда, но для других есть определенный риск. В любом случае, потребуются специалисты, разбирающиеся во всех сторонах процесса.

Вторым этапом будет разработка концепции складского комплекса. Взять эту работу на себя может компания, занимающаяся организацией всего процесса, или, если компания решает проблемы создания складского комплекса самостоятельно, с помощью подрядчика, который разработает такую концепцию. Сейчас такие услуги предлагают разные компании: косалтинговые, риэлторские, строительные, даже поставщики оборудования и информационных систем. Каждая из таких компаний имеет свою специализацию, поэтому при проведении тендера следует обратить внимание на остальные составляющие, не являющиеся профильными для данной организации. На этапе разработки решения важно, чтобы были оценены все стороны – логистическая, строительная, финансовая, техническая. Чем лучше компания-подрядчик может охватить все условия, тем более успешным окажется проект.

Если компания-инвестор не имеет на данный момент участка, то параллельно с разработкой концепции необходимо организовать его поиск, правильно сформулировав приоритеты и требования к участку для риэлторской компании. Помимо удобного расположения, должна быть оценена общая требуемая площадь и необходимые мощности для подключения инженерных систем.

Создание концепции потребует от компании-подрядчика и опыта разработки генплана: это нужно, чтобы правильно спланировать размещение зданий, прилегающей территории и коммуникаций. В разработке концепции необходимо учитывать транспортные потоки, спроектировать удобные въезды, выезды, места стоянки для разгрузки и погрузки транспорта, парковки для грузового и легкового транспорта компании и клиентов. Кроме этого надо продумать подъезды к комплексу (они должны иметь достаточно места для стоянки транспорта ожидающего разрешения на въезд), освещение территории комплекса, которое планируется в соответствии с зонами размещения транспорта, режимами работы и политикой безопасности компании.

Затем необходимо разработать организацию самих корпусов и их инженерного обеспечения. Проектирование складских площадей, антресолей и транспортных узлов должно учитывать и существующие товаропотоки компании, и перспективы роста. А офисные площади, бытовые и технические помещения рассчитываются с учетом потребностей в складском, обслуживающем и инженерном персонале. Технологии реализации элементов здания определяются не только архитектурно-строительными требованиями. Например, устройство полов рассчитывается на основании планируемых статических и динамических нагрузок. А для сбережения тепла и изоляции воздействия внешней среды транспортные узлы могут герметизироваться докшелтерами. Аналогичная ситуация и при оснащении здания инженерными сетями. Например, для складов с холодильными камерами, изначально в концепции необходимо предусмотреть автономный источник питания. Существует много современных инженерных решений, но, разумнее подбирать каждое, исходя из конкретно поставленной задачи

При разработке концепции также важно рассчитать внутреннюю топологию склада. Анализ товаропотока позволяет правильно распределить зоны приемки, отгрузки, хранения, отбора, комплектации, экспедиции товара и многих другие. Расчет транспортных потоков внутри склада и специфика товарообработки определяют выбор складского оборудования и техники. Так, в зависимости от конкретных условий складской комплекс может быть оснащен стационарными, передвижными, набивными, мансардными или специализированными стеллажными конструкциями. Тем не менее, исходя из ситуации, для транспортировки и размещения грузов может быть определено использование различных видов техники: погрузчиков, штабелеров, рич-траков, ручных или аккумуляторных самоходных гидравлических тележек. Вертикальной транспортировку товара можно также осуществлять грузовыми платформами, лифтами и подъемными механизмами. При высоком приоритете скорости подбора заказов или автоматизации комплектации имеет смысл подобрать конвейерное, сортировочное и другое необходимое технологическое оборудование для обработки потоков. Оснащение комплекса разумнее производить с расчетом на поэтапное наращивание мощностей.

Ни один современный складской комплекс сегодня не обходиться без технологий автоматической идентификации товара и WMS (автоматизированной системы управления складом). Это значительно ускоряет многие операции с товаром и повышает эффективность использования складского пространства. Поэтому при разработке концепции следует предусмотреть такую возможность.

После этапа разработки концепции, на котором также проводится оценка финансовых затрат, необходимо выработать план реализации проекта, принять решение о приобретении подобранного участка и приступить к следующему этапу исследованию участка, разработке строительного проекта складского комплекса, проведения необходимых согласований с государственными инстанциями и получению разрешительной документации. Для этих целей привлекаются исследовательские и проектные организации. Согласование проекта и получение других необходимых документов от различных инстанций, число которых доходит до нескольких десятков, должно происходить от имени владельца. Тем не менее, данная деятельность лицензируема (называется выполнение функций Заказчика-Застройщика), и может осуществляться по доверенности другими компаниями. Как показывает практика, при отсутствии опыта, эту работу лучше отдать специализированным организациям, имеющим лицензии, что значительно сократит сроки получения всех необходимых согласований и разрешений.

Такие функции берут на себя большинство строительных генподрядных организаций, которые также могут выполнять и проектные работы. При выборе проектировщиков имеет смысл, рассмотреть и организации, предлагающие весь комплекс работ по проектированию, согласованию и строительству. Это снимет часть задач по урегулированию и управлению этими работами.

На этапе исследования и разработки строительного проекта часто возникают изменения в концепции, вызванные новыми данными, например, появлением дополнительных обременений и сервитутов, которые потребуют корректировки концепции и соответственно проекта комплекса. Все изменения такого рода, естественно должны прорабатываться без ущерба для логистической и других составляющих, поэтому если нет компании, решающей такие вопросы комплексно, необходимо предусмотреть авторский надзор разработчика концепции за проектированием и дальнейшей реализацией. Лучше изначально выбирать разработчика, предоставляющего такие услуги, на всех этапах реализации проекта, поскольку на последнем, зачастую, корректируется окончательный вариант оснащения оборудованием и техникой.

После прохождения последней стадии рабочего проекта – экспертизы, получается разрешение на строительство. Если строительная компания еще не была выбрана, то необходимо предоставить потенциальным подрядчикам рабочий проект для расчета смет и подготовки коммерческих предложений. Вопрос строительства и оборудования объекта инженерными системами, также может решаться в комплексе или по отдельности - при наличии штата специалистов в этой области. После этого начинается собственно строительство складского комплекса.

Несмотря на то, что строительство - наиболее развитая и изученная сторона, без контроля не обойтись, поскольку на этом этапе обычно возникают изменения и доработки. Например, при проведении земляных работ могут обнаружиться необозначенные на геоподоснове скрытые коммуникации. И встанет проблема их переноса, а если это невозможно, или требует слишком больших затрат, то и переработки концепции. Могут возникать корректировки по мере реализации различных элементов комплекса, вноситься изменения от подрядчиков - все это надо производить при всестороннем анализе проекта.

Заблаговременно, еще до окончания строительства, необходимо начать подготовку к последнему этапу: оснащению складским оборудованием и техникой, автоматизации комплекса, поскольку поставка или внедрение (в случае информационных решений), может занять до трех-четырех месяцев, а иногда и больше, например, в случае конвейерного оборудования и автоматизированных линий. Окончательно определяется состав оборудования и техники, их характеристики, оговариваются сроки, условия поставки и монтажа.

Строительство и оборудования склада под собственные нужды - один из частных случаев создания складских комплексов. Похожее взаимодействие между участниками проекта возникает и при реинжиниринге, переезде в новое помещение, инвестиционном проекте, редевелопменте промышленных территорий и других случаях. Но при любых задачах необходимо сразу подумать о всестороннем подходе к проекту, что является залогом скорейшей и успешной его реализации.

1.3. Технология хранения товаров на складе

Товары, принятые по количеству и качеству, из зоны приемки поступают в зону хранения.

Для перемещения товаров на хранение требуется:

- решить вопрос о том, какое количество товара разместить в активной складской зоне и какое - в резервной;

- определить необходимые для размещения товара размеры активного и резервного складского пространства;

- распределить товары по маркировке;

- определить место хранения товара;

- переместить товар к отведенному на складе месту.

Правильная технология хранения товаров на складе предусматривает: 1. рациональное их размещение и укладку;

2. создание и поддержание оптимальных условий хранения.

Передвижение и укладку товаров в пределах выбранной зоны осуществляют работники отдела приема склада. При выборе места хранения товара учитывается количество и частота поступления товаров. Решения о размещении определенного количества товара в активной или резервной зоне принимается отдельно по каждому товарному наименованию.

В практике складов принято бункеры активной зоны хранения пополнять запасами из резервных зон, а резервные зоны наполнять новыми товарами по мере их поступления. При таком порядке осуществляется расходование запасов в порядке их прихода на склад.

Для каждого наименования товара устанавливается определенная зона хранения. Товар перемещается в выделенную зону и укладывается.

Размещение и укладка товаров зависят от принятого на складе способа хранения.

Например, картофель и овощи хранятся навалом в специальных закромах. Этим же способом можно хранить не затаренную соль.

Наливные товары (олифа, бензин, растительное масло и др.) хранят в баках, бочках, цистернах.

Для хранения многих продовольственных и некоторых непродовольственных товаров применяются контейнеры. В них товары могут доставляться непосредственно в магазины. Использование специальных контейнеров-вешал позволяет сохранить товарный вид перевозимой в них одежды.

Чаще всего на общетоварных складах применяют два способа хранения товаров — стеллажный и штабельный, выбор которых зависит от формы товара и тары, массы каждого тарного места, физических свойств товаров и других факторов. Предпочтение отдается такому способу укладки, при котором не допускается повреждение товара и тары, более рационально используются складские помещения и оборудование, создаются удобства для контроля за состоянием товарных запасов.

Штабельную укладку применяют при хранении различных продовольственных и непродовольственных товаров, затаренных в мешки, кипы, кули, ящики, бочки.

При формировании штабеля необходимо следить за тем, чтобы он был устойчивым, соответствовал определенным нормам по высоте и обеспечивал свободный доступ к товарам. Высота штабеля зависит от свойств товара и его упаковки, применяемых средств механизации, предельной нагрузки на 1 кв. м пола, высоты складских помещений.

Различают три способа штабельной укладки товаров: прямой, в перекрестную клетку, в обратную клетку.

При прямой укладке расположение каждого верхнего затаренного места совпадает с расположением каждого места в нижнем ряду. Такой способ применяется при штабелировании товаров, затаренных в ящики. Для повышения устойчивости штабеля может применяться прямая пирамидальная кладка, при которой в каждом верхнем ряду число затаренных мест сокращается на единицу и каждое место, расположенное в верхнем ряду, опирается на два нижних, этот способ укладки удобен при штабелировании бочек.

В перекрестную клетку осуществляется кладка товаров, затаренных в ящики различных размеров. При этом ящики верхнего ряда укладываются поперек ящиков нижнего ряда.

Товары, затаренные в мешки, укладывают, как правило, в обратную клетку, т.е. каждый следующий ряд мешков размещают на предыдущий в обратном порядке.

При укладке товаров в штабеля необходимо следить за тем, чтобы в складском помещении обеспечивалась нормальная циркуляция воздуха и выполнялись санитарные требования. С этой целью штабеля должны размещаться не ближе чем 0,5 м от внешней стены и 1,5 м от отопительных приборов. Между штабелями должны быть проходы шириной около 1,5 м.

Товары, доставленные в места хранения не на поддонах, укладывают в штабеля на подтоварники, что обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха. Более эффективным является штабельное хранение товаров, уложенных на различные виды поддонов, что позволяет не только рациональнее использовать складские помещения, но и широко применять для внутрискладской переработки грузов средства механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Широкое распространение получил стеллажный способ укладки товаров на хранение. При этом способе распакованные товары, а также товары во внешней таре различными способами (рядами, десятками и т. д.) укладывают на стеллажи. Наиболее эффективно стеллажное хранение товаров, уложенных на поддоны. Оно обеспечивает широкое применение подъемно-транспортных механизмов, создает хорошие условия для повседневного оперативного учета товаров. Стеллажное хранение товаров позволяет более рационально использовать емкость склада, так как при помощи вилочных погрузчиков или кранов-штабелеров товары можно укладывать на полках, расположенных на максимальной высоте. Так, применение высокостеллажных электроштабелеров с вилочным захватом, которые способны выполнять работу по складированию на высоте 10-12 м и более, позволяет максимально использовать емкость складских помещений.

Укладка товаров на стеллажи осуществляется по вертикали, что позволяет рационализировать процесс их отборки. На нижних полках размещают товары, отпускаемые небольшими партиями, отборка которых осуществляется вручную, на верхних — товары, отпускаемые партиями не менее одного поддона.

При укладке товаров на хранение необходимо придерживаться следующих основных требований:

- однородные товары должны быть уложены в стеллажи по обе стороны одного прохода;

- при укладке товаров вручную их следует размещать в ячейках стеллажей по вертикали, с тем чтобы они находились в одной или в нескольких рядом расположенных секциях;

- на верхних ярусах стеллажей должны размещаться товары длительного хранения, а также товары, отпускаемые со склада крупными партиями;

- тарные места должны укладываться (при любом способе хранения) маркировкой наружу.

Рациональная организация хранения товаров достигается не только правильным выбором способа хранения, но и системой размещения товаров на складе.

Такая система предусматривает закрепление за каждой товарной группой или отдельным видом товара постоянных мест хранения (площадок, стеллажей, секций, ячеек и т. д.). При этом важно учитывать частоту и очередность поступления и отпуска товаров, сроки и условия их хранения, габариты и массу тарных мест, соблюдать правила товарного соседства.

Товары с высокой оборачиваемостью, а также крупногабаритные и тяжелые товары следует располагать ближе к выходу и участку комплектования заказов. И наоборот — товары, редко поступающие на склад, должны храниться вдали от входа и выхода зоны хранения. То же самое относится и к товарам сезонного хранения, длительное время хранящимся на складе.

Товары с сильным запахом нельзя хранить рядом с товарами, воспринимающими посторонние запахи, а гигроскопичные (легко поглощающие влагу) — с товарами, имеющими большой процент влаги.

Изолированно хранят на складе горючие и легковоспламеняющиеся товары.

Для ускорения работ по размещению товаров на местах хранения при их поступлении на склад и облегчения их поиска при последующей отборке каждому месту хранения присваивается собственный код. Цифровое или буквенно-цифровое обозначение наносится краской на ячейки стеллажей. Кроме того, на каждом стеллаже крепится табличка с его номером и символом хранящихся товаров.

Схемы размещения стеллажей с указанием кодов вывешиваются в зоне хранения на видном месте. Независимо от способа хранения товаров они укладываются маркировкой наружу, что также упрощает процесс отборки товаров.

Как уже отмечалось, помимо рационального размещения товаров на складе необходимо создать оптимальные условия для их хранения. С этой целью следует постоянно следить за температурой и влажностью воздуха внутри помещений склада и поддерживать их на уровне, установленном стандартами и санитарными правилами для отдельных групп товаров. Причем, нельзя допускать их резких перепадов. Контроль за температурой воздуха осуществляют при помощи термометров или универсальных блочных систем дистанционного контроля, представляющих переносные приборы, при помощи которых в течение 3-4 мин можно определить температуру в 12 точках хранилища.

Для измерения влажности воздуха на складах применяется психрометрический метод, с помощью которого определяется относительная влажность воздуха. Она рассчитывается как процентное отношение абсолютной влажности к максимальной. При этом под абсолютной влажностью следует понимать количество граммов водяных паров, содержащихся в 1 куб. м воздуха, а под максимальной — количество граммов водяных паров, которые могут насытить 1 куб. м воздуха при данной температуре.

Регулирование температуры и относительной влажности воздуха проводится при помощи отопления и вентиляции. Для понижения относительной влажности можно также использовать влагопоглощающие вещества.

За товарами, хранящимися на складах, должны быть обеспечены постоянное наблюдение и уход. Необходимо регулярно проверять состояние товаров, обращая при этом внимание на появление признаков порчи, следов грызунов и насекомых. Товары, уложенные в штабеля, должны периодически перекладываться: верхние — вниз, нижние — вверх. Сыпучие товары следует перелопачивать. Изделия из шерсти, меха необходимо предохранять от повреждения молью, отсыревшие товары следует просушивать и проветривать.

Соблюдение оптимальных режимов хранения товаров, регулярный осмотр и аккуратное обращение с ними позволяют не только снизить потери товаров из-за их порчи, боя, лома, но и уменьшить естественную убыль в результате усушки, выветривания, утечки.

Для поддержания необходимых санитарно-гигиенических условий на складе должны регулярно проводиться уборки и мероприятия по уничтожению микробов (дезинфекция), насекомых (дезинсекция), грызунов (дератизация) и стойких запахов (дезодорация).

1.4. Выбор места для расположения склада

При определении складских мощностей необходимо учитывать требования, предъявляемые к условиям и срокам хранения конкретного вида сырья, материалов, готовой продукции и т.д. Для хранения таких видов сырья, как уголь или песок, требования к складским мощностям могут быть удовлетворены предоставлением открытой площадки, содержание которой связано с незначительными затратами. При этом учитывается, что ущерб, который может быть нанесен сырью, оценивается в соответствии с тем, что стоимость самого сырья ниже стоимости готовой продукции. В то же время для хранения комплектующих, незаконченной и готовой продукции, стоимость которых высока, требуются специальные складские здания и сооружения, обеспечивающие их сохранность от внешних атмосферных воздействий, порчи, кражи. Естественно, что эксплуатация таких площадей обходится во много раз дороже.

Точность в расчетах складского пространства во многом зависит от правильного прогноза спроса на продукцию данного склада и определения необходимых запасов (выраженных в натуральных величинах). Эта задача достаточно просто решается с помощью существующих компьютерных программ, которые анализируют множество возможных ситуаций.

При выборе места расположения склада из числа возможных вариантов оптимальным считается тот, который обеспечивает минимум суммарных затрат на строительство и дальнейшую эксплуатацию склада и транспортных расходов по доставке и отправке грузов. Затраты на транспорт включают первоначальные капиталовложения на развитие транспортной сети на строительство и реконструкцию подъездных дорог.

2.1. Логистический процесс на складе

Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов. Практически логистика на складе охватывает все основные функциональные области, рассматриваемые на микроуровне. Поэтому логистический процесс на складе гораздо шире технологического процесса и включает:

-снабжение запасами,

- контроль за поставками,

- разгрузку и приемку грузов,

- внутри складскую транспортировку и перевалку грузов,

- складирование и хранение грузов,

- комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку,

- транспортировку и экспедицию заказов,

- сбор и доставку порожних товара носителей,

- контроль за выполнением заказов,

- информационное обслуживание склада,

- обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг).

Функционирование всех составляющих логистического процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными затратами. Условно весь процесс можно разделить на три части:

1) операции, направленные на координацию службы закупки;

2) операции, непосредственно связанные с переработкой

3) операции, направленные на координацию службы продаж.

Координация службы закупки осуществляется в ходе операций по снабжению запасами и посредством контроля за ведением поставок. Основная задача снабжения запасами состоит в обеспечении склада товаром (или материалом) в соответствии с возможностями его переработки на данный период при полном удовлетворении заказов потребителей. Поэтому определение потребности в закупке запасов должно вестись в полной согласованности со службой продаж и имеющейся мощностью склада.

Учет и контроль за поступлением запасов и отправкой заказов позволяет обеспечить ритмичность переработки грузопотоков, максимальное использование имеющегося объемам склада и необходимые условия хранения, сократить сроки хранения запасов и тем самым увеличить оборот склада.

2.2. Разгрузка и приемка грузов

При осуществлении этих операций необходимо ориентироваться на условия поставки заключенного договора (раздел «базис поставки»). Соответственно подготавливаются места разгрузки под указанное транспортное средство (трейлер, фура, контейнер) и необходимое погрузочно-разгрузочное оборудование. Разгрузка на современных складах осуществляется на разгрузочных автомобильных или железнодорожных рампах и контейнерных площадках. Специальное оснащение мест разгрузки и правильный выбор погрузочно-разгрузочного оборудования позволяют эффективно проводить разгрузку (в кратчайшие сроки и с минимальными потерями груза), в связи с чем сокращаются простои транспортных средств, а, следовательно, и снижаются издержки обращения.

Проводимые на данном этапе операции включают:

— разгрузку транспортных средств,

— контроль документального и физического соответствия заказов поставки,

— документальное оформление прибывшего груза через информационную систему,

— формирование складской грузовой единицы.

2.3. Внутри складская транспортировка

Внутри складская транспортировка предполагает перемещение груза между различными зонами клада: с разгрузочной рампы в зону приемки, оттуда в зону хранения, комплектации и на погрузочную рампу. Эта операция выполняется с помощью подъемно-транспортных машин и механизмов.

Транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться при минимальной протяженности во времени и пространстве по сквозным «прямоточным» маршрутам. Это позволит избежать повторного возвращения в любую из складских зон и неэффективного выполнения операций. Число перевалок (с одного вида оборудования на другое) должно быть минимальным.

2.4. Складирование и хранение

Процесс складирования заключается в размещении и укладке груза на хранение. Основной принцип рационального складирования — эффективное использование объема зоны хранения. Предпосылкой этого является оптимальный выбор системы складирования и, в первую очередь, складского оборудования. Оборудование под хранение должно отвечать специфическим особенностям груза и обеспечивать максимальное использование высоты и площади склада. При этом пространство под рабочие проходы должно быть минимальным, но с учетом нормальных условий работы подъемно-транспортных машин и механизмов. Для упорядоченного хранения груза и экономичного его размещения используют систему адресного хранения по принципу твердого (фиксированного) или свободного (груз размещается на любом свободном месте) выбора места складирования.

Процесс складирования и хранения включает:

а) закладку груза на хранение,

б) хранение груза и обеспечение соответствующих для этого условий,

в) контроль за наличностью запасов на складе, осуществляемый через информационную систему.

2.5. Комплектация (комиссионирование) заказов и отгрузка

Процесс комплектации сводится к подготовке товара в соответствии с заказами потребителей.

Комплектация и отгрузка заказов включают:

а) получение заказа клиента (отборочный лист),

б) отбор товара каждого наименования по заказу клиента,

в) комплектацию отобранного товара для конкретного клиента в

соответствии с его заказом,

г) подготовку товара к отправке (укладывание в тару, на товароноситель),

д) документальное оформление подготовленного заказа и контроль за подготовкой заказа,

е) объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление транспортных накладных,

ж) отгрузку грузов в транспортное средство.

Комиссионирование заказов клиентов проводится в зоне комплектации. Подготовка и оформление документации осуществляется через информационную систему. Адресная система хранения позволяет указывать в отборочном листе место отбираемого товара, что значительно сокращает время отборки и помогает отслеживать отпуск товара со склада.

При комплектации отправки благодаря информационной системе облегчается выполнение функции объединения грузов в экономичную партию отгрузки, позволяющую максимально использовать транспортное средство. При этом выбирается оптимальный маршрут доставки заказов. Отгрузка ведется на погрузочной рампе (требование к проведению эффективной отгрузки аналогичны требованиям к разгрузке).

2.6. Транспортировка и экспедиция заказов

Могут осуществляться как складом, так и самим заказчиком. Последний вариант оправдывает себя лишь в том случае, когда заказ осуществляется партиями, равными вместимости транспортного средства, и при этом запасы потребителя не увеличиваются. Наиболее распространена и экономически оправданна централизованная доставка заказов складом. В этом случае благодаря унификации грузов и оптимальным маршрутам доставки достигается значительное сокращение транспортных расходов и появляется реальная возможность осуществлять поставки мелкими и более частыми партиями, что приводит к сокращению ненужных страховых запасов у потребителя.

2.7. Сбор и доставка порожних товар носителей

Играют существенную роль в статье расходов. Товара носители (поддоны, контейнеры, тара-оборудование) при внутригородских перевозках чаще всего бывают много оборотные, а потому требуют возврата отправителю. Эффективный обмен товара носителей возможен лишь в тех случаях, когда достоверно определено их оптимальное количество и четко выполняется график обмена ими с потребителями.

2.8. Информационное обслуживание склада

Предполагает управление информационными потоками и является связующим стержнем функционирования всех служб склада. В зависимости от технической оснащенности управление информационными потоками может быть, как самостоятельной системой (на механизированных складах), так и составной подсистемой общей автоматизированной системы управления материальными и информационными потоками (на автоматизированных складах).

Информационное обслуживание охватывает:

— обработку входящей документации,

— предложения по заказам поставщиков,

— оформление заказов поставщиков,

— управление приемом и отправкой,

— контролирование наличности на складе,

— прием заказов потребителей,

— оформление документации отправки,

—диспетчерскую помощь, включая оптимальный выбор партий отгрузки и маршруты доставки,

— обработку счетов клиентов,

—обмен информацией с оперативным персоналом и верхним иерархическим уровнем,

— различную статистическую информацию.

На обеспечение координации деятельности службы продаж в первую очередь направлены операции контроля за выполнением заказов и оказание услуг клиентам, от выполнения которых зависит уровень обслуживания.

Успешно осуществляемое логистическое обслуживание покупателей может легко стать важнейшим, к тому же стратегическим признаком, выгодно отличающим данную фирму от конкурентов.

Выделяют три основные категории элементов обслуживания: до-продажное, во время продажи и послепродажное. Осуществлением до продажных услуг занимается служба продаж (маркетинговая служба). Склад обеспечивает выполнение как продажных услуг:

— сортировку товаров,

— полную проверку качества поставляемых товаров,

— фасовку и упаковку,

— замену заказанного товара (изменение заказа),

— экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки,

— информационные услуги,

— заключение договоров с транспортными агентствами;

так и послепродажных услуг:

— установку изделий,

— гарантийное обслуживание,

— обеспечение запчастями,

— временную замену товаров,

— прием дефектной продукции и замену ее.

Рациональное осуществление логистического процесса на складе — залог его рентабельности. Поэтому при организации логистического процесса необходимо добиваться:

1) рациональной планировки склада при выделении рабочих зон, способствующей снижению затрат и усовершенствованию процесса переработки груза;

2) эффективного использования пространства при расстановке оборудования, что позволяет увеличить мощность склада;

3) использования универсального оборудования, выполняющего различные складские операции, что даёт существенное сокращение парка подъемно-транспортных машин;

4) минимизации маршрутов внутри складской перевозки с целью

сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности склада;

5) осуществления унитизации партий отгрузок и применения

централизованной доставки, что позволяет существенно сократить транспортные издержки;

6) максимального использования возможностей информационной системы, что значительно сокращает время и затраты, связанные с документооборотом и обменом информации, и т.д.

3.1. Моделирование бизнес-процессов «как есть»

BPwin поддерживает три методологии: IDEF0, DFD и IDEF3, позволяющие анализировать деятельность предприятия с трех ключевых точек зрения: С точки зрения функциональности системы. В рамках методологии IDEF0 бизнес-процесс представляется в виде набора элементов-работ, которые взаимодействуют между собой, а также показывается информационные, людские и производственные ресурсы, потребляемые каждой работой. С точки зрения потоков информации (документооборота) в системе. Диаграммы DFD могут дополнить то, что уже отражено в модели IDEF3, поскольку они описывают потоки данных, позволяя проследить, каким образом происходит обмен информацией между бизнес-функциями внутри системы. В тоже время диаграммы DFD оставляют без внимания взаимодействие между бизнес-функциями. С точки зрения последовательности выполняемых работ. Более точную картину можно получить, дополнив модель диаграммами IDEF3. Этот метод привлекает внимание к очередности выполнения событий. В IDEF3 включены элементы логики, что позволяет моделировать и анализировать альтернативные сценарии развития бизнес-процесса.

3.1.1. Нотация IDEF0

(Integration Definition for Function Modeling) была разработана на основе методологии структурного анализа и проектирования SADT, утверждена в качестве стандарта США и успешно эксплуатируется во многих проектах, связанных с описанием деятельности предприятий. IDEF0 может быть использована для моделирования широкого класса систем. Для новых систем применение IDEF0 имеет своей целью определение требований и указание функций для последующей разработки системы, отвечающей поставленным требованиям и реализующей выделенные функции. Для существующих систем IDEF0 может быть использована для анализа функций, выполняемых системой и отображения механизмов, посредством которых эти функции выполняются. Результатом применения IDEF0 к некоторой системе является модель этой системы, состоящая из иерархически упорядоченного набора диаграмм, текста документации и словарей, связанных друг с другом с помощью перекрестных ссылок. Контекстная диаграмма — это модель, представляющая систему как набор иерархических действий, в которой каждое действие преобразует некоторый объект или набор объектов. Высшее действие иерархии называется действием контекста — это самый высокий уровень, который непосредственно описывает систему. Уровни ниже называются порожденными декомпозициями и представляют подпроцессы родительского действия. При создании модели сначала необходимо изобразить самый высокий уровень — действие контекста. Наименование действия описывает систему непосредственно и, как правило, состоит из одного активного глагола в сочетании с обобщающим существительным, которое разъясняет цель деятельности с точки зрения самого общего взгляда на систему. Каждый блок может иметь различные типы связанных с ним стрелок. Стрелки обозначают людей, место, вещи, понятия или события. Стрелки связывают границы диаграммы с блоками, а также действия (блоки) на диаграмме между собой. В диаграммах IDEF0 имеется четыре основных типа стрелок. Вход блока представляет материал или информацию, которая должна быть использована или преобразована блоком, чтобы произвести продукцию (выпуск). Стрелки входа всегда направляются в левую сторону блока. Стрелки входа необязательны, так как не все действия могут преобразовать или изменять (заменять) что-либо. Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку контроля (управления). Управление всегда входит в вершину блока. Управление, как правило, представляется в виде правил, инструкций, политики компании, процедур или стандартов. Оно влияет на деятельность без фактического преобразования чего-либо. Управление может также использоваться для описания процедуры начала или окончания выполнения действия. Стрелки выхода (выпуска) — это материал или информация, произведенная блоком. Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку выхода (выпуска). Процессы, которые не производят продукции (выпуска), лучше не моделировать вообще. Механизмы исполнения — это те ресурсы, которые обеспечивают выполнение действия. В качестве механизма исполнения могут быть рассмотрены персонал компании, машины или оборудование, которые обеспечивают выполнение деятельности. Стрелка механизма может отсутствовать, если определено, что это не важно для работы блока.

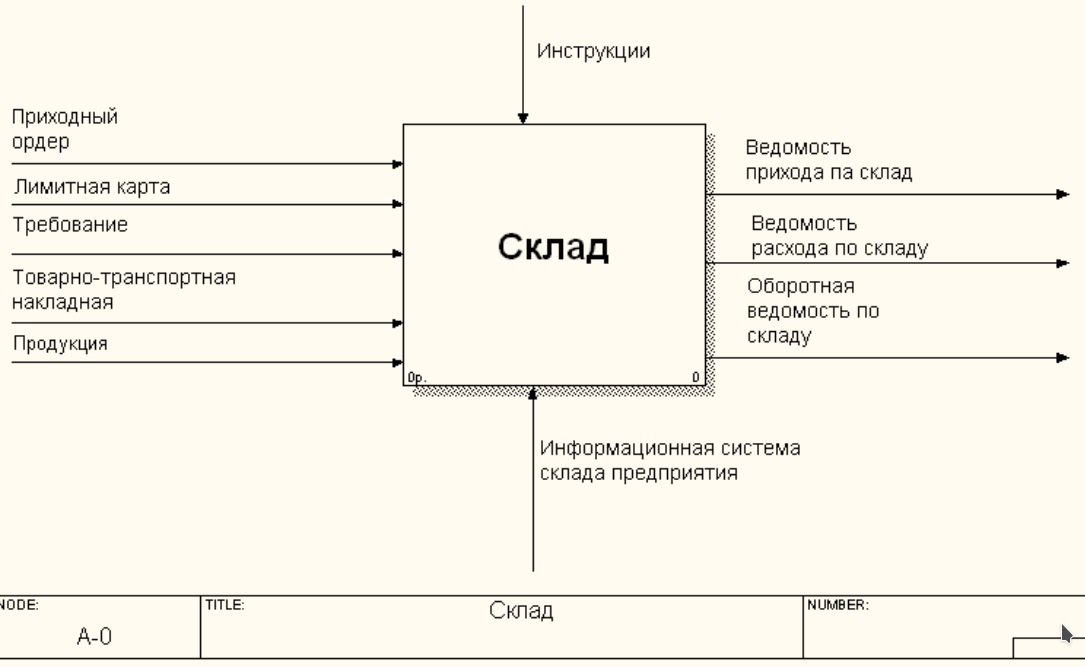

Для проанализированной предметной области построим контекстную  диаграмму при помощи BPWin 4.0. Рис.1.

диаграмму при помощи BPWin 4.0. Рис.1.

Рис .1. Контекстная диаграмма

Декомпозиционное модели используется в моделировании бизнес-процессов, для того чтобы дать более подробное описание блоков. Каждое из этих действий может в свою очередь быть декомпозировано. При каждой декомпозиции блока создается новая диаграмма. Число декомпозиций не ограничено и полностью зависит от уровня сложности, который необходимо показать в модели.

Декомпозируем контекстную диаграмму на 3 функциональных блока Рис.2:

Приемка товара на склад; Хранение и переучет продукции; Отгрузка продукции.

3.1.2. Нотация DFD

Для того чтобы документировать механизмы передачи и обработки информации в моделируемой системе, используются диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams).

DFD обычно строятся для наглядного изображения текущей работы системы документооборота организации. Чаще всего диаграммы DFD используют в качестве дополнения модели бизнес-процессов, выполненной в IDEF0. Диаграммы потоков данных используются для описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных между собой работ. Их можно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах обработки информации. Главная цель DFD - показать, как каждая работа преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими работами. Любая DFD-диаграмма может содержать работы, внешние сущности, стрелки (потоки данных) и хранилища данных. Далее моделировать систему будем, используя диаграммы потоков данных (DFD).

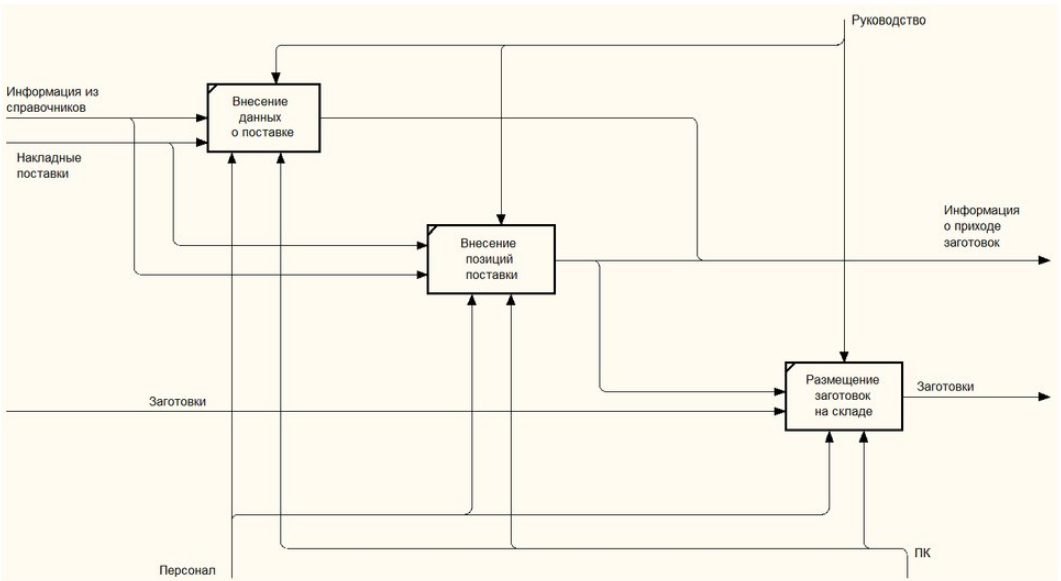

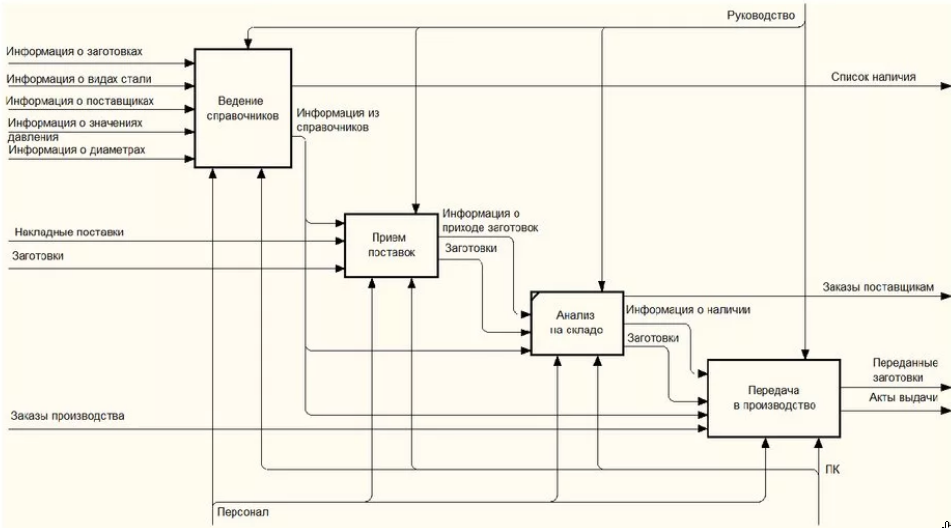

Декомпозируем функциональный блок «Приемка товара на склад» еще на четыре действия Рис.3:

Проверка товарно-транспортной накладной; Проверка поставленной продукции; Занесение данных о продукции в БД; Передача продукции на хранение. Рис.3. Диаграмма DFD «Приемка товара на склад» Далее декомпозируем функциональный блок «Хранение и переучет продукции» Размещение товара на складе; Анализ наличия необходимого количества на складе (на этом этапе лицу, принимающему решение, передается оперативная информация). Рис.4. Диаграмма DFD «Хранение и переучет продукции»

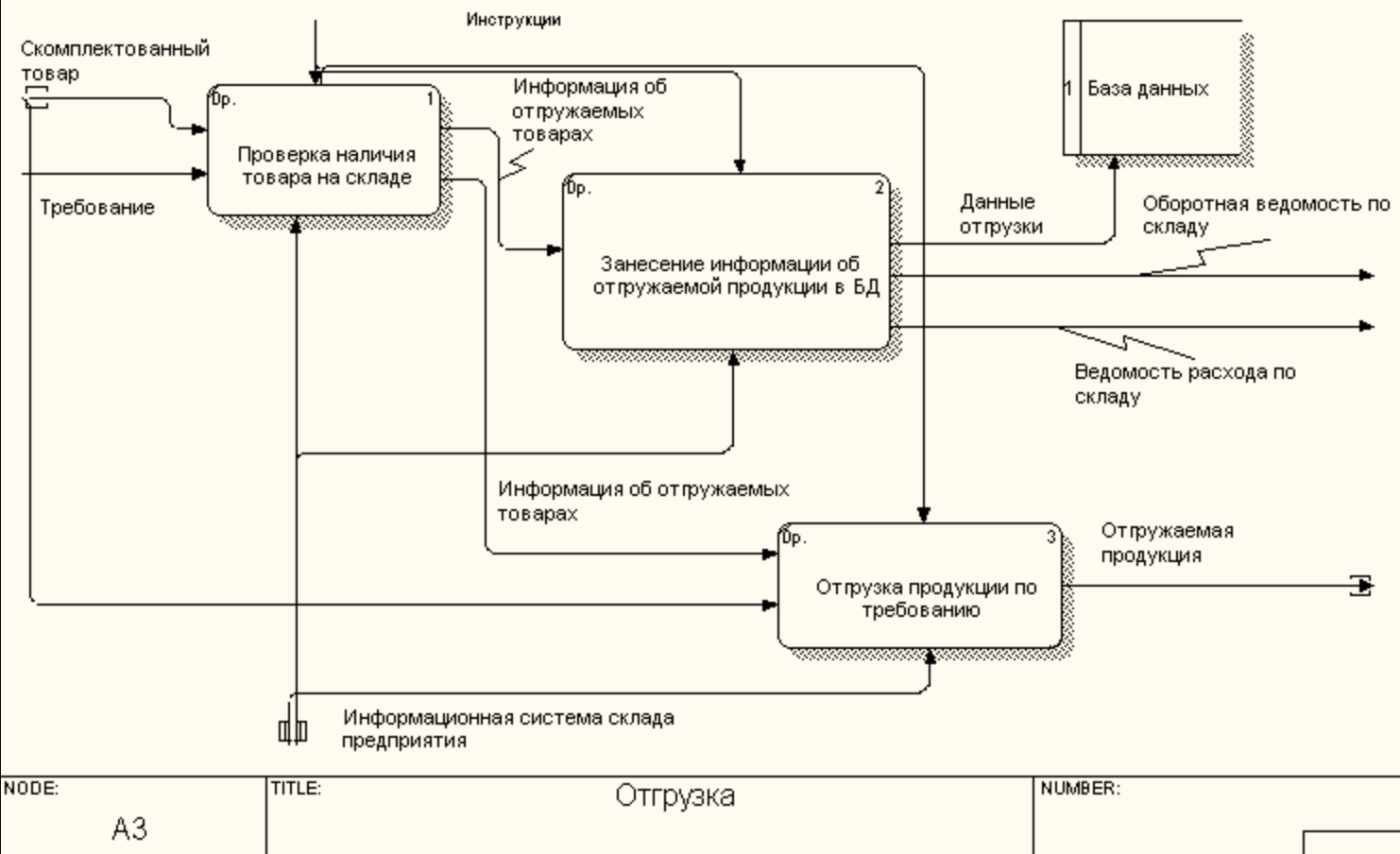

Декомпозируем функциональный блок «Отгрузка» на три действия Рис.4:

Проверка наличия товара на складе; Занесение информации об отгружаемой продукции в БД; Отгрузка продукции по требованию. Рис.4. Диаграмма DFD «Отгрузка»

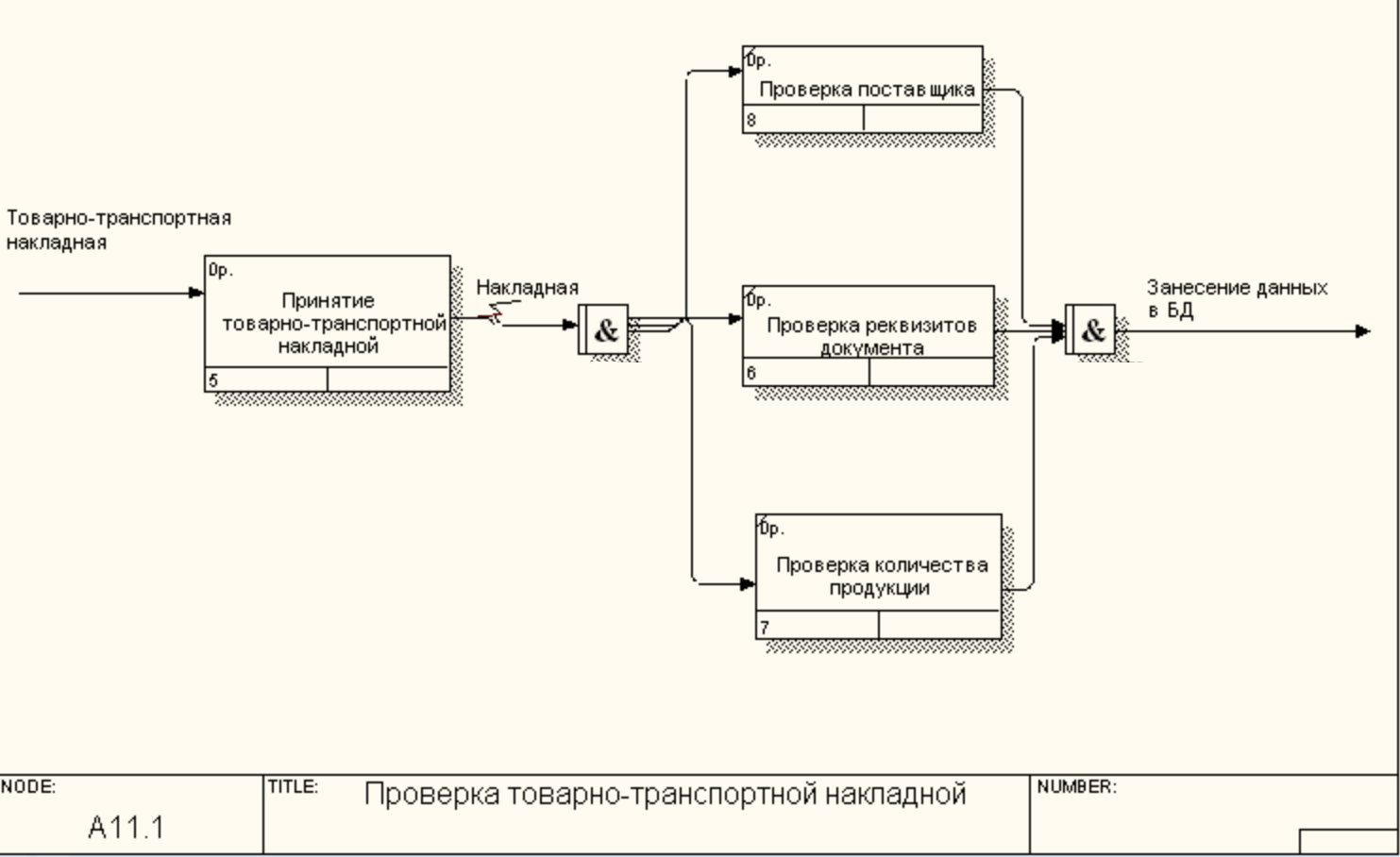

Нотация IDEF3 была разработана с целью более удобного. Работа описания рабочих процессов, для которых важно отразить логическую последовательность выполнения процедур. Наличие в диаграммах DFD элементов для описания источников, приемников и хранилищ данных позволяет точно описать процесс документооборота. Однако для описания логики взаимодействия информационных потоков модель дополняют диаграммами еще одной методологии – IDEF3, также называемой workflow diagramming. Методология моделирования IDEF3 позволяет графически описать и задокументировать процессы, фокусируя внимание на течении этих процессов и на отношениях процессов и важных объектов, являющихся частями этих процессов. IDEF3 предполагает построение двух типов моделей: модель может отражать некоторые процессы в их логической последовательности, позволяя увидеть, как функционирует организация, или же модель может показывать “сеть переходных состояний объекта”, предлагая вниманию аналитика последовательность состояний, в которых может оказаться объект при прохождении через определенный процесс. Декомпозируем функциональный блок «Проверка товарно-транспортной накладной» который, в свою очередь, является элементом декомпозиции блока «Приемка товара на склад» на четыре действия: Принятие товарно-транспортной накладной; Проверка поставщика; Проверка реквизитов документа; Проверка количества продукции.

Рис.6. Диаграмма IDEF3 проверки товарно-транспортной накладной.

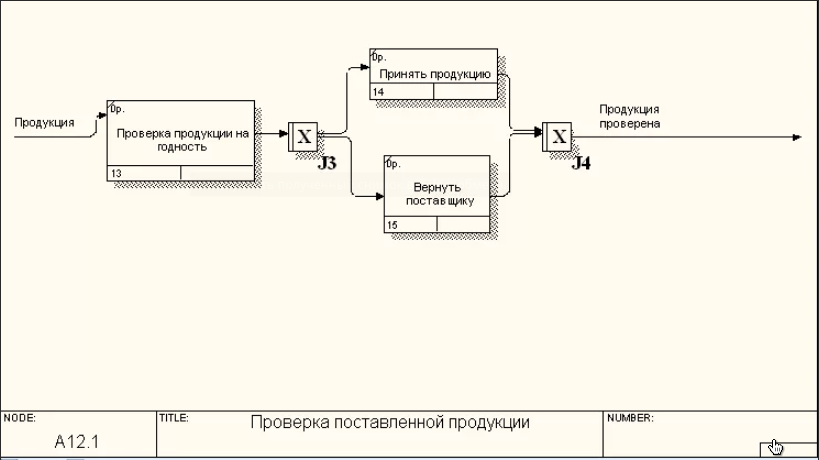

Декомпозируем функциональный блок «Проверка поставленной продукции» который, в свою очередь, является элементом декомпозиции блока «Приемка товара на склад» на три действия:

Проверка продукции на годность;

Принять продукцию; Вернуть поставщику.

Принять продукцию; Вернуть поставщику.

Рис.6. Диаграмма IDEF3 проверки поставленной продукции

Разработка информационной модели данных Построение информационной модели предметной области предполагает выделение сущностей, их атрибутов и первичных ключей, идентификацию связей между сущностями. Общепринятым видом графического изображения реляционной модели данных является ER-диаграмма, на которой сущности изображаются прямоугольниками, соединенные между собой связями. Такое графическое представление облегчает восприятие структуры базы данных по сравнению с текстовым описанием. Основные преимущества ER-моделей: наглядность; модели позволяют проектировать базы данных с большим количеством объектов и атрибутов. ER-модели реализованы во многих системах автоматизированного проектирования баз данных (например, ERWin). IDEF1X описывает собой совокупность/набор экземпляров похожих по свойствам, но однозначно отличаемых друг от друга по одному или нескольким признакам. Каждый экземпляр является реализацией сущности, т.е. сущность в IDEF1X описывает конкретный набор экземпляров реального мира, в отличие от сущности в IDEF1, которая представляет собой абстрактный набор информационных отображений реального мира. Сущность - это множество экземпляров реальных или абстрактных объектов (человек, место, вещь, событие, состояние, концепция, идея, предмет и т.п.), обладающих общими атрибутами или характеристиками, и о которых необходимо хранить информацию. Основные элементы ER-моделей: объекты (сущности); атрибуты объектов; связи между объектами Сущность - это множество индивидуальных объектов - экземпляров, причем все эти объекты являются различными. Связь - это функциональная зависимость между сущностями. Каждая сущность обладает атрибутами. Атрибут - это свойство объекта, характеризующее его экземпляр. Графически связь изображается в виде линии, связывающей две сущности или ведущей от сущности к ней же самой. При этом в месте "стыковки" связи с сущностью используются трехточечный вход в прямоугольник сущности, если для этой сущности в связи могут использоваться много экземпляров сущности, и одноточечный вход, если в связи может участвовать только один экземпляр сущности. Обязательный конец связи изображается сплошной линией, а необязательный - прерывистой линией. Связь типа один-к-одному означает, что один экземпляр первой сущности (левой) связан с одним экземпляром второй сущности (правой). Связь типа один-ко-многим означает, что один экземпляр первой сущности (левой) связан с несколькими экземплярами второй сущности (правой). Связь типа много-ко-многим означает, что каждый экземпляр первой сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности, и каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами первой сущности. В нашей курсовой работе ER-модель имеет связь типа один-ко-многим. В ERwin существуют два уровня представления и моделирования - логический и физический. Логический уровень означает прямое отображение фактов из реальной жизни. Например, люди, столы, отделы, компьютеры являются реальными объектами. Они именуются на естественном языке, с любыми разделителями слов (пробелы, запятые и т.д.). На логическом уровне не рассматривается использование конкретной СУБД, не определяются типы данных (например, целое или вещественное число) и не определяются индексы для таблиц. Диаграмма уровня сущностей и атрибутов, в нотации IDEF1X логического уровня модели ERwin. Физический уровень модели ERwin составляют целевая СУБД, имена объектов и типы данных, индексы. ERD-диаграмма (физический уровень) физического уровня модели ERwin: ERwin предоставляет возможности создавать и управлять этими двумя различными уровнями представления одной диаграммы (модели), равно как и иметь много вариантов отображения на каждом уровне.

Заключение

В заключении хочется отметить, что все же основное назначение склада – это концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.

К основным функциям склада можно отнести следующие:

1. Преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со спросом — создание необходимого ассортимента для

выполнения заказов клиентов. Особое значение данная функция приобретает в

распределительной логистике, где торговый ассортимент включает огромный

перечень товаров различных производителей, отличающихся функционально, по

конструктивности, размеру, форме, цвету и т.д.

Создание нужного ассортимента на складе содействует эффективному выполнению заказов потребителей и осуществлению более частых поставок и в том объеме, который требуется клиенту.

2. Складирование и хранение позволяет выравнивать временную разницу между

выпуском продукции и ее потреблением и дает возможность осуществлять

непрерывное производство и снабжение на базе создаваемых товарных запасов.

Хранение товаров в распределительной системе необходимо также и в связи с

сезонным потреблением некоторых товаров.

3. Унификация и транспортировка грузов. Многие потребители заказывают со складов партии «меньше - чем - вагон» или «меньше - чем - трейлер», что

значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Для

сокращения транспортных расходов склад может осуществлять функцию объединения Склад (унификацию) небольших партий грузов для нескольких клиентов, до полнойзагрузки транспортного средства.

4. Предоставление услуг. Очевидным аспектом этой функции является

оказание клиентам различных услуг, обеспечивающих фирме высокий уровень

обслуживания потребителей. Среди них:

— подготовка товаров для продажи (фасовка продукции, заполнение контейнеров,

распаковка и т.д.);

— проверка функционирования приборов и оборудования, монтаж;

— придание продукции товарного вида, предварительная обработка (например,

древесины);

— транспортно-экспедиционные услуги и т.д.

Список литературы

- Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учеб. пособие. – М.: МГТУ, 1998.

- «Основы логистики» /Под Ред. Л.Б. Миротина и В.И Сергеева. М.: ИНФРА –М, 1999 г.

- Залманова М.Е. Логистика: Учеб. пособие. – Саратов: СГТУ, 1995.

- Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: ЮНИТИ.

- «Логистика». / Под. Ред. Б.А. Аникина М., 1997 г.

- «Логистика». А.Д. Чудаев М., 2001г.

- «Основы логистики» /Под. Ред Л.Б.

- Миротина и В.И Сергеева. М.: ИНФРА–М, 1999 г.

- Основные правила упаковывания, маркировки, транспортирования и хранения промышленных грузов. Выпуск 2; Торговый Дом Металлов, ЛТД -

- Москва, 2011. - 104 c6. Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. ПБ 09-566-03; ДЕАН - Москва, 2012. - 884 c.

- Правила по охране труда на торговых складах, базах и холодильниках; ДЕАН - Москва, 2011. - 176

- Склад и логистика; Издательство Гревцова - Москва, 2013. - 360 c.

Склад. Справочник кадровика; Дашков и Ко - Москва, 2012. - 780 c.

Тара и упаковка. Выпуск 3; Торговый Дом Металлов, ЛТД - Москва, 2012. - 112 c. - Арустамян Э. С. Простые и двойные складские свидетельства. Теория и практика регионального применения; Гамма - Москва, 2011. - 272 c.

- Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок; Олимп-Бизнес - Москва, 2010. - 640 c.олгин В. В. Логистика хранения товаров. Практическое пособие; Дашков и Ко - Москва, 2010. - 368 c.

- Волгин В. В. Склад. Логистика, управление, анализ; Дашков и Ко - Москва, 2012. - 724 c.

- Волгин Владислав Погрузка и разгрузка. Справочник груз-менеджера; Дашков и Ко - Москва, 2012. - 592 c.

- Дент Джулиан Все о дистрибуции; Аквамариновая Книга - Москва, 2011. - 360 c.Дыбская В. В. Управление складированием в цепях поставок; Альфа-Пресс - , 2010. - 720 c.

- Киреева Н. С. Складское хозяйство; Академия - Москва, 2011. - 192 c.

Никифоров В. В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок; ГроссМедиа, - РОСБУХ - Москва, 2013. - 192 c.

- Разработка регламента выполнения процесса «Складской учет»

- Организационные аспекты закупки и поставки товаров в коммерческие предприятия (Теоретические основы закупочной деятельности на предприятиях торговли)

- Управление портфелем инновационных проектов

- Централизация и децентрализация управления в организации (Общая характеристика систем управления. Важнейшие принципы управленческой деятельности)

- Влияние стиля руководства на рейтинговые статусы образовательной организации

- Теоретические основы формирования эффективных коммуникаций в организации

- Индивидуальное предпринимательство (Понятие и сущность предпринимательской деятельности в РФ)

- Барьеры на пути эффективных коммуникаций

- Организационные аспекты закупки и поставки товаров в коммерческие предприятия (Содержание коммерческой работы по организации закупочной деятельности (понятие, функции, причины, этапы))

- Политика развития персонала в системе стратегического управления кадровым направлением деятельности организации (Составные методы и элементы управления персоналом)

- Построение организационных структур (Проблема оптимизации организационной структуры предприятия)

- Эффективность менеджмента организации (Понятие и социально-экономическая сущность эффективности)