Социальное страхование и его функции

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современный этап развития РФ характеризуется сложным комплексом внешних и внутренних вызовов, которые поступают и вызывают угрозу существованию страны как независимого государства.

Путь к преодолению экономического кризиса лежит в плоскости проведения сложных и длительных экономических реформ, которые требуют поддержки всего общества на основе общенациональной сплоченности, единства, доверия к власти.

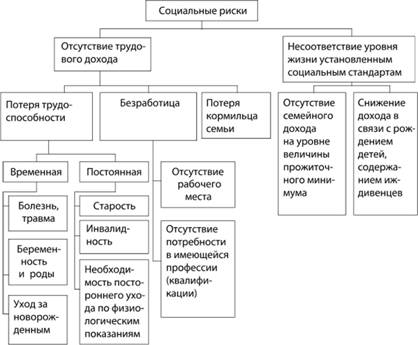

В таком контексте надежная социальная защита населения превращается в РФ в один с основных факторов национальной безопасности. Это требует от российского государства переосмысления принципов, идеологии, стратегии и тактики финансовой политики в сфере управления социальными рисками и кардинальных практических действий по повышению в нашей стране роли и значения базового института социальной защиты трудоспособного населения в странах с рыночной экономикой - системы социального страхования. Отечественная система социального страхования нуждается в усовершенствовании и адаптации к современным экономическим условиям на основе научно обоснованных рекомендаций.

Большой вклад в развитие теоретических основ формирования национальных моделей социальной защиты внесли известные отечественные и зарубежные ученые: Р. Барро, К. Блек, Д. Блейк, С. Боди, К. Весбрум, С. Харрис, Е. Гинзберг, Д. Грубер, Е. Джеймс, Р. Кэплен, А. Колот, В. Кристофолини и другие.

Отдавая должное наработкам ученых в этой сфере, стоит заметить, что роль системы социального страхования в обеспечении социальной защиты граждан РФ требует дальнейшего исследования. Прежде всего, это касается совершенствования институциональной структуры системы социального страхования, оптимизации источников ее финансового обеспечения; повышения транспарентности и эффективности использования средств; обоснование путей дальнейшего развития отечественной системы социального страхования на принципах государственно-частного партнерства с учетом зарубежного опыта в этой сфере.

Актуальность, практическая значимость и недостаточная проработанность указанной проблематики обусловили выбор темы курсовой работы, определили цель, задачи, логику и содержание исследования.

Цель и задачи курсовой работы. Целью курсовой работы является углубление теоретических основ социального страхования как системы управления социальными рисками на макрофинансовом уровне и разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию системы социального страхования РФ.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения таких задач научного и прикладного характера:

- развить теоретические подходы к трактовке социального страхования как системы управления социальными рисками на макрофинансовом уровне;

- выявить место и роль социального страхования в современных моделях социального защиты;

- идентифицировать институциональную структуру системы государственного социального страхования в РФ, особенности его организации;

- выявить детерминантные экономические факторы, определяющие развитие системы социального страхования РФ и его финансовое обеспечение;

- исследовать макрофинансовые параметры развития системы государственного социального страхования и его способность гарантировать социальную защиту гражданам РФ;

- предоставить предложения по совершенствованию пенсионного страхования в системе государственного социального страхования РФ на основе анализа мирового опыта развития систем пенсионного страхования;

- обосновать пути институционального совершенствования системы социального страхования РФ на принципах государственно-частного партнерства.

Объектом исследования является система социального страхования РФ.

Предметом исследования являются финансовые отношения, которые возникают между субъектами системы социального страхования РФ.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использованы общенаучные и специальные методы исследования: сочетание исторического и логического - при изучении эволюции систем социальной защиты; уточнение и систематизация понятийного аппарата социального страхования; экономико-статистические методы, в частности статистический и графический анализ; экспертных оценок - для оценки форм и методов государственного обеспечения социальной защиты граждан РФ; системный и комплексный подходы - для разработки и обоснования предложений по реформированию национальной системы государственного социального страхования, в том числе - системы пенсионного страхования.

Информационную базу исследования составляют законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам социального страхования; статистические отчеты и нормативные акты Пенсионного фонда РФ и других государственных социальных фондов, отечественная и иностранная монографическая и специализированная периодическая литература.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

1.1 Возникновение и сущность социального страхования

На протяжении всего своего существования человечество пыталось упорядочить отношения в обществе наиболее рациональным и справедливым образом. Проявления такого устройства контекстно зависели от многих факторов: экономических, политических, культурных, исторических, религиозных, господствующего способа производства и тому подобное.

На сегодняшнем этапе развития взглядов на указанную проблему наиболее эффективным способом упорядочения общественных отношений можно считать концепцию гражданского общества. Сознательно упрощая сущность этого института можно охарактеризовать, не только как инструмент сдерживания политической власти в ее извечном стремлении к абсолютному господству, но и как способ построения взаимоотношений между людьми таким образом, чтобы одна категория участников, в экономическом отношении находящаяся в более выгодном положении, помогала другой, которая в результате целого ряда объективных обстоятельств нуждается в такой помощи.

Исторический опыт указывает на то, что позиция социальной изоляции определенной части общества (экономически или политически доминирующей) от проблем остальных является тупиковой, и, как правило, приводит к социальной напряженности или упадку цивилизации в целом, как это было в государстве Майя, в котором господствующая верхушка фактически купила себе право умереть от голода последней.

Существует несколько механизмов обеспечения справедливого распределения социальных рисков между всеми членами общества, но наиболее действенным показал себя институт социального страхования, который традиционно рассматривается как система поддержки и обеспечения нетрудоспособных граждан за счет средств работающих, которые накапливаются в специальных фондах (государственные, коллективные и частные).

Особое значение процесс построения в государстве действенной, эффективной системы социального страхования имеет в контексте преодоления последствий мирового финансового кризиса, который особенно болезненно поразил социально незащищенные слои населения и значительно повысил уровень безработицы, в том числе, и в РФ.

Кроме того, актуальность выбранного предмета исследования обусловливается целым рядом социально-политических процессов, которые происходят в России на ее современном этапе развития.

Конституцией РФ наше государство провозглашено как социальное государство, то есть его социальная политика должна направляться на создание надлежащих условий для достойного уровня жизни и свободного развития личности. Социальное страхование как составная часть социальной защиты играет значительную роль в жизни граждан РФ, особенно тех, кто потерял возможность обеспечивать себя самостоятельно.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что система социальной защиты требует постоянного совершенствования и изменений, так как в них нуждаются динамические, в своем перманентном развитии, общественные отношения в целом.

Проблема правового регулирования социального страхования была предметом научного интереса не только представителей науки трудового права и права социального обеспечения, но и ученых других отраслевых предпочтений (конституционного, административного, финансового и т.д.).

Однако, учитывая вышеупомянутую нестабильность конструкции социального страхования и ее природну зависимости от целого ряда факторов (социального, экономического, демографического, политического и иного подобного характера), назвать их исследования исчерпывающими и достаточными с точки зрения обеспечения интересов нормотворчества и правопонимания в этой сфере даже на достаточно короткий период развития страны, объективно невозможно.

В контексте вышеизложенного, по нашему мнению, заслуживает внимания исследование факторов, влияющих на особенности формирования системы социального страхования, ее эффективность, а также целесообразность ее построения в целом.

Традиционно, для ответа на вопрос о значении того или иного юридического явления используется теоретико-правовая категория «функция». В общем, плюрализм мнений относительно сущности указанного термина можно свести к трем основным концепциям:

- функция переставляет собой категорию, которая иллюстрирует социальное назначение права;

- функция - это направление воздействия на общественные отношения;

- функция является результатом сочетания двух вышеуказанных позиций [1, с.53].

Несмотря на то, что впервые дефиницию «функция права», примерно сто лет назад, было сформировано с точки зрения восприятия ее как социальной роли государства и права [2, с.54], по нашему мнению, необходимо согласиться с мнением о том, что она , все же, представляет собой определенное социальным назначением направление воздействия на общественные отношения. Такой подход позволяет нам контекстно отграничить термины «функция права» и «роль права», выражая их соотношение как в логических категориях «часть» - «целое». То есть, понятие «роль права» указывает на значение права в жизни общества, государства в целом на определенном этапе их развития.

Отвечая на вопрос о том, какова роль государства на современном этапе ее развития, необходимо будет обращаться к выяснению осуществляемых правом функций, которые и будут характеризовать социальное значение права [3, с.26].

Кроме того, прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению функций социального страхования, необходимо исследовать различие терминов «функция права» и «задача права». Это объясняется определенным этимологическим тождеством понятий, и их частичным синонимизмом, по крайней мере, на бытовом уровне восприятия.

Так, в частности, считается, что в общем смысле, система социального страхования решает две важных социально-экономических задачи, а именно:

1) сохранение и полное восстановление работоспособности активной части населения страны;

2) гарантированное материальное обеспечение граждан, утративших трудоспособность в связи с выходом на пенсию или не имевших ее в трудоспособном возрасте по тем или иным причинам [4, с.9].

Тогда как основными функциями права социального обеспечения является, в том числе, экономическая (проявляется в полном или частичном возмещении заработка или иного источника средств существования) и демографическая (призвана стимулировать воспроизводство народонаселения, необходимого для нормального развития страны) [5, с.6-7].

Как видим, даже теоретически отграничения указанных категорий принципиально не отличается, что негативно влияет на формирование единой системы взглядов в этой сфере.

Рассматривая значение категории «функция» (в системном смысле), мы выясняем, что чаще всего под ней понимают деятельность, роль объекта в рамках некоторой системы, работа, выполняемая органом, значение чего-либо. Таким образом, рассматривая соответствующее положение через призму сущности права, можно согласиться с предварительно провозглашенной точкой зрения относительно восприятия функции права как явления, которое с учетом социальной роли права, определяет направления его воздействия на общественные отношения, то есть определяет его значение в обществе.

Что касается термина «задача», то, с учетом предмета исследования, под ним необходимо понимать не столько проблемную ситуацию с явно заданной целью, а скорее же цель (т.е. задачи в узком смысле).

В теории юридической науки, задача права воспринимается как поставленная перед правовым обществом проблема, которую оно (право) должно решить [3, с.28]. В этом смысле задача права совпадает с его целью, поскольку она возникает раньше, чем происходит ее реализация (воплощение), и поэтому имеет объективный характер по отношению к праву.

Таким образом, следует констатировать, что зависимость категорий «функция права» и «задача права» можно изобразить соотношением категорий «следствие» и «причина». Другими словами, можно сказать, что развитие общественных отношений приводит к появлению новой проблемы, которую необходимо решить - «задача права социального обеспечения».

Для решения этой проблемы необходимо разработать действенную систему (механизм) организации сбора необходимых для их существования средств, путем создания специализированного фонда, определение круга плательщиков, выяснения размера и периодичности их внесения и тому подобное. Последние направления воздействия на общественные отношения, которые определяются нормами права и направлены на решение проблем общества, и могут быть определены как функции права, в том числе, социального обеспечения, одним из компонентов которого, наряду с социальной помощью и социальными гарантиями, выступает социальное страхование.

Как уже отмечалось выше, для выделения основных элементов системы функций социального страхования, необходимо обратить внимание на фактор, который их обусловливает (порождает) - задача права (в данном случае социального страхования).

В этом смысле, концептуально соглашаясь с системой задач социального страхования, которая была отмечена нами выше [4, с.9], необходимо подчеркнуть, что за пределами определенных социальных проблем остается социальное страхование по временной потере трудоспособности и расходами обусловленными погребением. По нашему мнению, в качестве дополнительного элемента экономической задачи социального страхования можно предложить восстановление вызванных потерей трудоспособности сопроводительных расходов, в которые будут входить, в том числе, расходы на погребение.

Таким образом, по нашему мнению, задачами социального страхования являются:

1) профилактика недопущения потери, а также восстановление утраченной работоспособности активной части населения;

2) гарантированное материальное обеспечение лиц, утративших трудоспособность в связи с возрастом, болезнью и другими факторами, а также возмещение сопроводительных расходов.

С учетом этого изложены, что на пути к установлению круга основных функций социального страхования необходимо комплексно учитывать несколько факторов: предмет правового регулирования указанной части права социального обеспечения, его задачи, а также теоретико-правовое восприятие категории «функция права».

Исходя из вышеизложенного и учитывая предлагаемое выше восприятие функции социального страхования с точки зрения вектора воздействия на общественные отношения, заслуживает внимания точка зрения Н. Внуково по их основным разновидностям, которая предлагает воспринимать эту систему следующим образом:

- формирование денежных фондов, из которых покрываются расходы, связанные с сущностью нетрудоспособных и лиц, с точки зрения обстоятельства не участвуют в трудовом процессе;

- обеспечение количества и структуры трудовых ресурсов;

- уменьшение разрыва в уровнях материального обеспечения работающих и неработающих граждан;

- содействие выравниванию жизненного уровня различных социальных групп населения, не вовлеченных в трудовой процесс;

- защитная функция, которая заключается в поддержке сформированного материального уровня застрахованного, если обычный источник дохода становится для него недоступным;

- компенсационная функция, которая заключается в возмещении ущерба по потере трудоспособности и ущерба здоровью с помощью материального возмещения потери заработка, а также оплаты услуг в связи с лечением и реабилитацией;

- воспроизводящая функция, которая заключается в том, что социальное страхование призвано обеспечивать застрахованным (и членам их семей) покрытие всех расходов, достаточных для нормального протекания воспроизводственного цикла, охватывающая практически весь жизненный цикл, в случае болезни, старости, инвалидности, безработицы, беременности;

- перераспределительная функция, которая определяется тем, что социальное страхование значительно влияет на общественное распределение и перераспределение: социальные выплаты увеличивают долю созданной стоимости, направляемой на потребление застрахованным; это заключается в разделении материальной ответственности за социальные риски между всеми застрахованными, всеми работодателями и государством;

- стабилизирующая функция, направленная на согласование интересов социальных субъектов по ряду принципиальных вопросов для жизнедеятельности наемных рабочих [4, с.12-13].

Указанная точка зрения, по нашему мнению, хотя и является достаточно исчерпывающей, однако, с учетом концепции стратегического восприятия теоретико-правовой категории «функция права», может считаться уязвимой с точки зрения злоупотребления аспектами несущественной, излишней или дублирующей детализации.

В частности, функцию формирования денежных и перераспределительных фондов можно совместить с учетом характера действий, которые их объединяют, в организационную.

В общем, функции уменьшения разрыва в уровнях материального обеспечения работающих и неработающих граждан и содействие выравниванию жизненного уровня различных социальных групп населения, не вовлеченных в трудовой процесс, имеют общую природу и их вообще можно выразить как политическую, которая направлена на ослабление социальной напряженности, связанной с различиями в уровне жизни различных слоев населения. Указанное выше положение, контекстно касается и стабилизирующей функции, содержание которой охватывается необходимостью снижения уровня напряжения в обществе.

Кроме того, защитную, компенсационную и воспроизводственную функцию, можно объединить в рамках первой с точки зрения восприятия их как совокупности мер, направленных на восстановление того положения вещей, которое существовало до наступления негативного социального явления. Именно в таком смысле мы предлагаем воспринимать термин «защита» в его филологическом противопоставлении и сочетании с термином «охрана».

Последнее контекстно определяет выделение еще одной функции, которая предусматривает применение целого ряда мероприятий, направленных на то, чтобы право не было нарушено (явление не наступило) - охранной.

В конце концов, функция обеспечения количества и структуры трудовых ресурсов, может быть выражена как демографическая, которая направлена на стимулирование воспроизводства населения, необходимого для нормального развития страны.

Итак, суммируя все вышесказанное, можно выразить формулу направлений воздействия норм права социального обеспечения на общественные отношения в сфере социального страхования следующим тезисом: государству, средствами права необходимо организовать действенный механизм, который будет направлен на недопущение социальной напряженности, вызванной различиями в уровне жизни отдельных членов общества; что проявляется в обеспечении восстановления минимально достаточного уровня жизни у лиц, которые в силу определенных жизненных обстоятельств утратили трудоспособность (постоянно или временно), а также стимулирование обеспечения процесса восстановления необходимой для нормального существования общества численности населения.

Таким образом, по нашему мнению, к системе функций социального страхования необходимо включать следующие: организационная, политическая, охранная, защитная, демографическая.

Социальное страхование является важной составляющей социальной защиты населения. Именно в условиях трансформации экономических устоев общества соответствующее страхование обеспечивает не только денежные выплаты в случае наступления страховых случаев, но и создает правовые и экономические условия для стимулирования эффективного труда. Именно в этом периоде создается новая система денежных отношений, необходимость которой объективно вытекает из функций демократического государства с социально ориентированной экономикой рыночного типа.

Мировой опыт показывает, что жизнеспособность такой системы базируется на существовании определенных условий.

Во-первых, необходимость финансовых ресурсов, позволяющих юридическим и физическим лицам взять на себя расходы на страхование. Размеры таких расходов в значительной степени зависят от субъективных действий политических сил, находящихся у власти.

Во-вторых, существование зрелой социальной политики, которая является одной из составляющих экономической политики, одновременно выступая гарантом обеспечения эффективной реализации целей других составляющих экономической политики, а также обеспечение социальной защиты тех слоев населения, индивидов, которые нуждаются именно в защите, поддержке со стороны всего общества.

В-третьих, обеспечение соответствующей правовой базы, которая гарантируется принятием законодательных актов, других нормативных документов по реализации социальной политики, которые, что самое главное, в своем взаимодействии устраняли бы соответствующие противоречия.

Анализируя эти условия, следует подчеркнуть принципы системной парадигмы, главными из которых являются усиленное внимание к взаимодействию между различными сферами функционирования общества (политикой, экономикой, культурой, идеологией) и осознание реальной жизни в его целостности настолько глубоко, насколько это возможно.

Социальное страхование предусматривает такие важные виды экономической поддержки граждан, как денежные выплаты, компенсация, расходы на лечение, реабилитацию, переподготовку и переквалификацию, а также профилактику. Такое страхование осуществляется одновременно с социальной помощью и социальным обеспечением как важными формами социальной защиты граждан, однако отличается от них источниками формирования финансовых ресурсов, принципами их организации, видами и формами выплат денежных средств.

Сейчас в РФ система государственного социального страхования состоит из пенсионного страхования, страхования по временной потере трудоспособности, страхование на случай безработицы и страхование от несчастного случая на производстве, обязательного медицинского страхования.

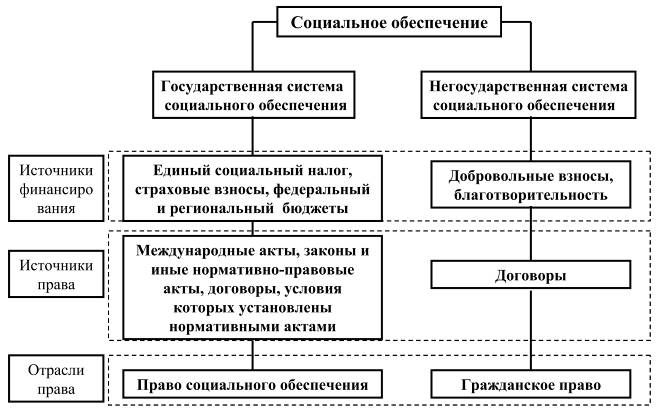

Рис. 1.1 Система социального страхования

Финансовая наука в РФ стремительно развивается в разновекторных направлениях, включая и проблемы страхования.

1.2 Необходимость и экономическое содержание социального страхования

Государство гарантирует каждому гражданину право на труд, удовлетворяет потребности в получении образования, здравоохранении, подготовке кадров, обеспечивает минимальный уровень заработной платы, пенсии, социальных выплат.

В Конституции РФ закреплено право граждан на социальную защиту, Реализация такого права на практике - это обеспечение достаточного уровня благосостояния граждан, что соответствует международным условиям, а именно: ст. 22 «Всеобщей декларации прав человека» и ст. 9 «Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966г., Из которой следует, что государства, участвуя в данном пакте, признают право каждого человека на социальную защиту, включая социальное страхование.

В соответствии с правовыми актами Международной организации труда (МОТ) основой современной социальной защиты есть девять основных видов социальных пособий:

- медицинское обслуживание

- помощь при болезни, безработице, старости, в связи с несчастными случаями на производстве;

- семейная помощь;

- помощь при беременности и родов;

- помощь по инвалидности;

- помощь в случае потери кормильца.

Во многих странах мира действует система взаимодополняющего социальной защиты, которая включает в себя такие составляющие элементы:

- государственное социальное обеспечение;

- корпоративные социальные программы;

- индивидуальное (частное) страхования.

На сегодня функционируют четыре модели социальной защиты:

- социально-демократическая модель скандинавских стран (государство берет на себя значительную долю ответственности за социальную защиту населения)

- модель неолиберальная (США) (проблемы социальной защиты между предпринимателями и наемными работниками решаются преимущественно с участием профсоюзов);

- модель неоконсервативная (Германия) базируется на смешанном государственно-частном решении социальных проблем (ответственность отдельного предпринимателя заменена системой обязательной коллективной ответственности под контролем государства)

- система Бевериджа (Англия, Ирландия) (главной задачей государства является защита минимальных доходов граждан [57, 156]).

Рассмотрев эти модели, можно сделать вывод, что система социальной защиты населения в РФ в наибольшей степени соответствует немецкой модели.

Следует выделять основные составляющие социальной защиты населения РФ:

- социальное обеспечение;

- социальная помощь;

- социальное страхование.

Социальное обеспечение - это предоставление определенным категориям граждан социальных выплат за счет средств бюджетов.

Социальные выплаты малообеспеченным семьям, семьям с детьми, жертвам войны или политических репрессий при трансформационных пере творений экономики необходимы и целесообразны. Однако они зависят как от экономической политики правительства, состояния государственного бюджета, так и от механизма их предоставления. Уменьшение финансовых возможностей государства может привести к задержке или уменьшения размеров социальных выплат. Установление завышенного уровня таких выплат негативно влиять на трудоустройство отдельных людей.

Впервые понятие «социальное обеспечение» было применено в законодательстве США в 1935 г.. А затем принято для постоянного использования МОТ. Ряд ученых-экономистов в понятие социального обеспечения включают страхование, обеспечение и помощь.

Советская финансовая наука, в которой понятие «социальное обеспечение» рассматривалось в широком смысле как совокупность всех видов обеспечения нетрудоспособных членов общества, а в узком - обеспечение за счет средств бюджетов пенсией определенных категорий граждан, помощь малообеспеченным семьям, удержание домов для престарелых и инвалидов. Однако при советской власти социальное страхование было монополией государства и выглядело социальной помощью. Наличие страхования и обеспечения в виде двух самостоятельных форм оставалась декларативной. Социальное страхование не основывалось на страховых принципах, а полностью руководствовалось государством. Поэтому применение понятия «социальное обеспечение» в узком и широком смысле было следствием социально-экономической политики командно-административной системы.

После распада СССР старая система социальной защиты населения была частично разрушена. Социальное обеспечение осталось элементом социальной защиты, осуществляется в соответствии с законодательством в форме социальных выплат определенным категориям граждан за счет средств государственного бюджета. В законе о Государственном бюджете РФ и решениях местных советов, органов местного самоуправления на каждый год закладываются отдельные виды и размеры социального обеспечения за счет бюджетных средств, исполнение которых возложено на управление труда и социальной защиты населения государственных администраций.

Система социальной помощи также построена на финансировании за счет налогов, других поступлений в государственный бюджет. Однако эти средства направляются не физическим лицам, а предприятиям и организациям в качестве компенсации недополученных доходов. Социальная помощь предоставляется в форме жилищных субсидий, разного рода льгот и ориентирована на индивидуальную потребность гражданина.

Социальное страхование - это важная составная часть социальной защиты населения, центром которой является человек и его потребности, а качество их удовлетворения влияет на социально-экономическое развитие государства.

Социальное страхование создает условия для воспроизводства рабочей силы и защиты граждан в случае возникновения определенных страховых случаев: утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы, несчастного случая на производстве, ухода за ребенком, беременности и родов и тому подобное.

Необходимость социального страхования обусловлена следующими причинами:

- наличием граждан, которые не участвуют в общественно-полезном труде, а потому не могут содержать себя за счет заработной платы;

- наличием граждан, которые являются дееспособными, но не имеют возможности ее реализовать.

Система социального страхования включает в себя социальные, экономические, финансовые и правовые аспекты.

Социальные аспекты заключаются в создании всеобъемлющей и универсальной системы защиты всех слоев населения от всех факторов нестабильности. Наличие такой системы свидетельствует об эффективной социальной политике государства, направленной на удовлетворение потребностей граждан.

С экономической точки зрения социальное страхование выступает рычагом перераспределения денежных средств в обществе и связано с развитием экономики. Укрепление экономики влияет на рост доходов предприятий, организаций, а вместе с тем и увеличение размера страховых взносов.

Социальное страхование влияет на повышение эффективности деятельности предприятия по материальному обеспечению и охране здоровья работников. Оно создает необходимые экономические предпосылки для сохранения работоспособности экономически активной части населения, а в определенных случаях обеспечивает выплату социальной помощи в случае потери трудоспособности в результате заболевания, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

С правовой точки зрения социальное страхование - это система юридических норм, регулирующих социальную защиту населения при возникновении страховых случаев, предусмотренных законодательством.

Социальное страхование является финансовой категорией, выражает экономические отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения валового внутреннего продукта путем формирования фондов денежных средств и их использования для обеспечения граждан в старости, в случае постоянной или временной потери трудоспособности, безработицы, поддержки материнства, а также для охраны здоровья.

В сфере социального страхования возникают такие основные группы финансовых отношений:

- между страховыми фондами и юридическими лицами, которые выступают плательщиками обязательных взносов;

- между фондами и наемными работниками, за счет которых формируются доходы бюджета фонда;

- между фондами и государственным, местными бюджетами в процессе перераспределения государственных финансовых ресурсов;

- между фондами и другими органами, средства которых используются для финансового обеспечения социальных программ;

- территориальных и центральных органов фондов с целью обеспечения социальных выплат в региональном и местном разрезах;

- между фондом и определенным категориям граждан, получаемыми за счет его средств материальное обеспечение и социальные услуги;

- между фондом и соответствующим ведомством, министерством (например, Министерством труда и социальной политики, службы занятости и т.д.);

- между фондом и учреждениями, организациями, выполняющими определенные виды работ (профессиональное обучение и переподготовку не занятого населения)

- между фондами и финансовыми органами в процессе осуществления контроля за движением государственных финансовых ресурсов.

Материальной основой этих отношений являются денежные средства, которые имеют законодательно определенные источники формирования и направления их использования. Фонды денежных средств могут быть как государственными, так и негосударственными.

Социальному страхованию присущи две функции: распределительная и контрольная.

Распределительная функция реализуется в форме движения денежных средств:

- между отдельными государственными социальными фондами;

- между бюджетами и социальными фондами;

- путем выплаты пенсий, социальных пособий физическим лицам;

- путем направления средств на содержание органов управления;

- путем инвестирования в ценные бумаги и др.

Субъектами распределения государство, предприятия, организации, физические лица.

Объектом распределения выступает валовой внутренний продукт (ВВП), созданный в обществе в год.

В процессе распределения ВВП работодатели и физические лица уплачивают взносы на социальное страхование в государственные целевые фонды. В системе общеобязательного государственного социального страхования все работники обязаны участвовать в формировании социальных страховых фондов, платя установленные взносы.

Целевые фонды как самостоятельные финансовые системы созданы по каждому виду страхования. Размеры социальных выплат зависят от взноса застрахованного, а часто и от его заработка. Наряду с ориентацией на индивидуальные взносы в системе социального страхования имеют место элементы солидарного перераспределения.

Контрольная функция осуществляется в форме финансового контроля за движением денежных средств. Она обеспечивает полное и своевременное поступление средств в фонды, и их целевое использование в соответствии с плановыми заданиями. Контроль проводится с целью проверки соблюдения субъектами распределения действующего законодательства и согласования общественных, коллективных и частных интересов в государстве.

Социальное страхование выступает важным элементом финансовой системы РФ.

Государственное социальное страхование тесно связано с государственными целевыми фондами и государственным бюджетом, средства которых являются источниками финансирования социальных выплат.

Негосударственное социальное страхование может проводиться субъектами предпринимательской деятельности (страховыми обществами, негосударственными пенсионными фондами и т.д.). Отдельные субъекты распределения взаимодействуют между собой, и эти отношения опосредствуются движением финансовых ресурсов.

Управление средствами социального страхования осуществляют фонды, созданные по отдельным видам страхования.

Оперативное управление проводят правления и исполнительные дирекции Фонда.

Финансовый контроль осуществляют Государственная налоговая служба, Контрольно-ревизионная служба, Государственное казначейство, надзор е совета и тому подобное.

1.3 Становление и развитие социального страхования

Социальное страхование в своем развитии прошло ряд этапов. Первые элементы социального страхования наблюдались в начале существования общества. В Древнем Риме различные организации, корпорации, коллегии объединяли своих членов на основе профессиональных, материальных и личных интересов (поддержка в случае потери трудоспособности, обеспечение захоронения и т.д.). Например, в положении Устава ланувимской коллегии (г. Ланувим, 133 г. н.э.) предусматривалось внесение первоначальных и ежемесячных денежных платежей, назначением которых было получение потомком определенной суммы на погребение в случае смерти члена коллегии.

В XIII в. впервые возникли организационные основы социального страхования в г. Дубровык на Балканах, где была определена программа страхования здоровья с соответствующими взносами застрахованных лиц.

Дальнейшее развитие социального страхования наблюдался в Средневековье, когда горняки Германии основывали общие кассы для поддержки пострадавших от несчастных случаев, нуждающихся членов общества.

Наибольшее распространение социальное страхование получило в конце XIX в., чему способствовал быстрое индустриальное развитие. В Германии основы прогрессивного социального законодательства заложил рейхсканцлер Отто фон Бисмарк.

Во многих европейских странах в начале XX в. были приняты законы о страховании, работающие на случай болезней, инвалидности, старости, безработицы. Страховые фонды форму вались за счет взносов работников, предпринимателей, владельцев фабрик или мануфактур, субсидий и дотаций государства.

Первое десятилетие XX в. характеризовалось проведением реформ в законодательстве о социальном страховании в Швеции, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Португалии. Эти страны усовершенствовали регламентацию общественно-экономических отношений. С 1920 гг. промышленно развитые страны Европы, Северной Америки и Австралии создали расширенную систему социального страхования для различных профессий, которая должна была обеспечить финансирование страховых выплат.

На рубеже XIX-XX вв. солидарную пенсионную систему ввели Германия, Англия, Франция, Швеция, а впоследствии Чехословакия и Румыния. Такие же пенсионные системы в 20-х годах XX в. ввели в Чили, Аргентине и Уругвае.

Значительное влияние на развитие системы социального страхования имели Отто фон Бисмарк и Уильям Беверидж. Канцлер Германии Бисмарк в 1883- 1889 гг. впервые в мире в законодательном порядке ввел систему социального страхования, которая содержала: страхование на случай болезни, от несчастных случаев на производстве, в случае старости и инвалидности. Система Бисмарка основывалась на следующих принципах:

- обеспечение, которое базировалось исключительно на труде, а потому ограничивалось только лицами, которые сумели завоевать это право своим трудом;

- обязательное обеспечение существует только для тех наемных работников, заработная плата которых ниже определенной минимальной суммы, то есть для тех, кто не может пользоваться индивидуальным страхованием;

- обеспечение построено на методологии страхования, устанавливает паритетное соотношение между вкладами самих работников и работодателей, а также между выплатами и взносами;

- обеспечением управляют сами работодатели и наемные работники;

- обязательность социального страхования [70, 22].

В 1942 г. Лорд Великобритании Уильям Беверидж предложил новые подходы к политике социального обеспечения. Главной задачей, по плану Бевериджа, является обеспечение полной занятости. Рекомендовалось ввести систему социального обеспечения на основе взносов с целью осуществления защиты на случай болезни, безработицы и старости, а также предоставление помощи соответствующим семьям, беременным женщинам и вдовам.

План Бевериджа включал в себя три принципа социального обеспечения: универсальность, единство и интеграцию.

Принцип универсальности означал обеспечение на все случаи социального риска для всего населения. Политика социального обеспечения базировалась на национальной солидарности и гарантированном минимальном доходе для всех, а это входило в противоречие с положением Бисмарка об обеспечении только работающих.

Принцип единства означал адекватный характер взносов и выплат, одинаковый характер организации системы. Помощь находилась в прямой зависимости не от заработной платы, а от нормальных потребностей человека в конкретной ситуации. Единый взнос поступал в унифицированной системе национального страхования (за исключением социального страхования от несчастных случаев на производстве, а также семейной помощи, которая финансировалась из государственного бюджета).

Третий принцип означал интеграцию различных форм обеспечения: страхование, социальной помощи и сберегательных касс. Этот принцип предусматривал координацию социальной политики, основанной на гарантированном доходе, политики здравоохранения и политики полной занятости [70, 23-24].

В Российской империи в начале XX в. страхование характеризовалось индивидуальной и коллективной формами и содержало в себе пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование здоровья. В 1903 г. было введено государственное страхование рабочих от несчастных случаев.

В царской России в 1912 были приняты законы о страховании от несчастных случаев и страхование на случай болезни. Этот вид страхования был прекращен в 1917 в связи с гражданской войной и изменением государственного устройства, а восстановлен только в 1921.

27 октября 1917 создается Народный комиссариат труда (Наркомтруда), который должен был осуществлять политику в сфере охраны труда и социального обеспечения. Далее вводится страхование на случай безработицы и болезни.

После провозглашения политики «военного коммунизма» социальное страхование было заменено социальным обеспечением на основании «Положения о социальном обеспечении трудящихся», утвержденного 31 октября 1918. Предоставление социальных выплат за счет страховых взносов было заменено на прямое финансирование за счет ассигнований из бюджета.

Окончание гражданской войны и объявление новой экономической политики способствовало восстановлению социального страхования, и 15 ноября 1921 г. был подписан Декрет СНК «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом». Страхование распространялось на все виды временной и полной потери трудоспособности, на случай безработицы, а также смерти. Уплата страховых взносов полностью полагалась на предприятия и учреждения (частные - в большем размере). На органы социального страхования были возложены функции по финансированию медицинской помощи населению через страховые кассы. С 1924 г. органы социального страхования начали организацию санаторно-курортного лечения и домов отдыха, которые до сих пор были в ведении органов здравоохранения и профсоюзов.

До 1928 г. наступление старости не входило в сферу социального страхования. С 1924 г. начали вводить пенсионное обеспечение с старости для отдельных категорий работников (преподавателей ВУЗов, работников текстильной промышленности и др.). Лишь с 1932 г. пенсионное обеспечение было распространено на рабочих всех отраслей народного хозяйства.

Законодательно был закреплен пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин. Решение о разном пенсионном возрасте было принято на основе изучения солидарной пенсионной системы Германии во времена канцлера Отто фон Бисмарка. В конце XIX в. в среднестатистической немецкой семье муж был на пять лет старше жены. С целью одновременного их выхода на пенсию установлен различный пенсионный возраст.

В 1930 г. была приостановлена программа социального страхования по оказанию помощи на случай безработицы. 23 июня 1931 ЦИК и СНК СССР принял постановление «О социальном страховании», которым были внесены изменения в работу страховых касс. Вместо главсоцстрахов были созданы республиканские кассы социального страхования. На транспорте и в отдельных отраслях промышленности создавались центральные отраслевые кассы социального страхования. На предприятиях назначали и выдавали помощь выплатные пункты. Вводились также дифференцированные нормы социальной помощи и пенсии в зависимости от общего и неполного стажа работы и условий труда.

В июне 1933 г. было принято решение о слиянии Нарком- труда (со всеми его местными органами, включая и органы социального страхования) с профсоюзными органами с возложением на ВЦСПС его функций. Профсоюзы организовали социальное страхование по производственно-отраслевому принципу. Было введены отраслевые тарифы взносов на социальное страхование.

При центральных комитетах и обкомах профсоюзов были созданы отраслевые кассы социального страхования, а на предприятиях - выплатные пункты социального страхования при комитетах профсоюзов. Социальное страхование начало превращаться в социальное обеспечение. С 1937 г. выплату пенсий неработающим пенсионерам осуществляли за счет средств местных бюджетов с освобождением от них бюджета социального страхования.

С декабря 1938 внесены изменения в социальное страхование, в том числе в Положение о социальной помощи по временной нетрудоспособности. Размер помощи был поставлен в зависимость от продолжительности непрерывной работы на предприятии. Продолжительность отпусков в связи с родами был сокращен до 35 дней до родов и до 28 дней после. Расходы на выплату пенсий неработающим пенсионерам снова стали осуществляться за счет социального страхования. Был повышен минимальный размер пенсий, увеличены пенсии инвалидам, семьям, потерявшим кормильцев.

Конституция СССР от 5 декабря 1936 провозгласила право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности. Другие виды социального обеспечения регулировались соответствующими постановлениями. По Конституционному праву на пенсионное обеспечение, кроме рабочих, получили и служащие. Колхозники на назначение государственных пенсий ждали еще 30 лет.

В годы Второй мировой войны правительство увеличило размеры пенсий всем работающим пенсионерам, а также установил выплату пенсий без учета заработка. В 1944 г. увеличились сроки послеродового отпуска до 42 дней (при рождении двойни или осложненных родах - до 56 дней).

В 1948 г.. На администрацию предприятий было положены новые обязанности: определение работающим стажа работы при назначении помощи по государственному социальному страхованию и проверку правильности назначения, исчисления и выплаты социальной помощи.

В 1953 г. социальное страхование было распространено на всех самостоятельных, сезонных, временных работников машинно-тракторных и специализированных станций.

5 июля 1955 Президиумом ВЦСПС были утверждены Положения о порядке назначения и выплаты пособий из государственного социального страхования. С 1956 г. снова было продлены сроки отпуска по беременности и родам: 56 дней до и после родов, а в случае рождения двойни или сложных родов продолжительность послеродового отпуска была увеличена до 70 дней. Право на пособие по беременности и родам не вязалось с производственным стажем.

14 июля 1956 был принят закон о государственных пенсиях. Закон значительно расширил круг лиц, имевших право на пенсию, и повысил ее уровень. Пенсионное обеспечение было также отделено от государственного социального страхования. Фонд социального страхования, который входил в состав государственного бюджета, наполнялся за счет страховых взносов, которые обязательно платили все предприятия и организации на работающих у них рабочих и служащих. В то время пенсии финансировались из государственного бюджета.

15 июля 1964 был принят закон о пенсиях и пособиях членам колхозов. Этот закон впервые ввел общегосударственную систему пенсионного обеспечения за счет средств централизованного фонда социального обеспечения. Колхозникам установлены пенсии по старости и инвалидности, а их семьям - в случае потери кормильца. За счет этого самого фонда впервые стала выплачиваться женщинам-колхозницам помощь по беременности и родам. Повысили пенсионный возраст колхозников: 65 лет - для мужчин и 60 - для женщин. В 1968 г. колхозники получили право на пенсию по старости с того же возраста, как и рабочие и служащие, однако уровень их пенсионного обеспечения был значительно ниже.

В 1970 г. вводится единая система социального страхования членов колхоза, которая предусматривала обеспечение пособием по временной нетрудоспособности и другими видами помощи.

С августа 1972 г. Совет Министров СССР утвердил новое положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, в котором были учтены изменения с 1956 г. В 1973 г. произошло дальнейшее повышение размеров пенсий инвалидам и семьям, потерявшим кормильца. В 1974 г. вводится помощь на детей малообеспеченным семьям.

Конституция СССР 1977 г. закрепила в стране действие государственной системы социального обеспечения (ст. 24). Однако остался низкий уровень социального обеспечения и неравенство в обеспечении рабочих и служащих, с одной стороны, и колхозников - с другой.

В последующие годы было улучшено пенсионное обеспечение колхозников, материально-бытовые условия участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны I и II групп, повышено материальное обеспечение инвалидов с детства. В 1981 г. были приняты меры, направленные на усиление помощи семьям, имеющим детей. Вводилось единовременное пособие при рождении ребенка, установлена частичная оплата отпуска по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Постановлением от 23 февраля 1984 утвердили основные условия обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию.

В сентябре 1986 было принято решение о подготовке нового закона о пенсионном обеспечении граждан. 15 мая 1990 г. был принят Закон СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», который установил единые условия пенсионного обеспечения всех граждан.

В СССР существовала государственная система социального обеспечения, составной частью которой было государственное социальное страхование. Расходы на его нужды составляли около 80% всех средств, выделяемых государством на социальное обеспечение [51, 50]. Предприятия, организации платили за работающих у них работников страховые взносы в бюджет государственного социального страхования, который был частью государственного бюджета СССР.

Из бюджета средства направлялись на выплату пенсий и другие виды обеспечения по государственному социальному страхованию. Управление социальным страхованием осуществляли профсоюзные органы и государственные органы социального обеспечения, занимались назначением и выплатой пенсий, трудоустройством пенсионеров и их материально-бытовым обслуживанием.

Отдельные элементы функционирования социального страхования в СССР и ряде зарубежных государств были использованы в процессе формирования системы социального страхования РФ.

ГЛАВА 2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ

2.1 Финансовый механизм регулирования социального страхования

Государственное регулирование - это важный элемент управления социальным страхованием, формированием и использованием средств государственных социальных фондов.

Целью государственного регулирования в сфере общеобязательного государственного социального страхования являются:

- проведения единой политики государства в этой сфере;

- обеспечение реализации прав граждан на обязательное государственное социальное страхование;

- создание условий для эффективного функционирования системы социального страхования;

- обеспечение соблюдения субъектами социального страхования требований законов, других нормативно-правовых актов;

- адаптация системы социального страхования с международными стандартами.

Государственное регулирование социального страхования заключается в следующем:

- разработка и принятие системы законодательных, нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в этой сфере;

- ежегодный пересмотр и утверждение размеров страховых взносов, норм, нормативов с учетом текущей экономической и социальной ситуации;

- просмотр видов и размеров социальных выплат с целью улучшения материального обеспечения граждан;

- установление обязательного требования о создании страховых резервов с целью обеспечения своевременности и полноты социальных выплат;

- государственный финансовый контроль за соблюдением законодательства по формированию доходов социальных страховых фондов и целевого использования средств;

- контроль и надзор за деятельностью центральных и территориальных органов государственных фондов, их взаимодействием с другими субъектами.

Государственное регулирование предусматривает создание и функционирование соответствующего финансового механизма, который должен быть направлен на рациональное управление движением финансовых ресурсов и формирование финансовых отношений, возникающих в процессе образования и использования страховых фондов.

Финансовый механизм регулирования социального страхования - это совокупность финансовых методов, форм и рычагов управления финансовыми ресурсами, предназначенных для материального обеспечения граждан в случае возникновения страховых случаев.

Финансовые методы отражают влияние финансов на процессы, происходящие в сфере социального страхования. Их действие проявляется в ходе формирования и использования бюджетов страховых фондов. Финансовые методы действуют с помощью финансовых рычагов. Все элементы финансового механизма должны быть нацелены на выполнение основных функций управления, а именно: планирование, прогнозирование, оперативное управление, контроль, надзор.

2.2 Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения

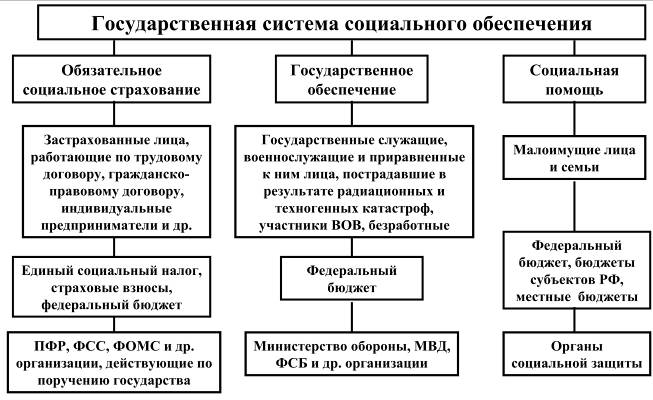

2.2.1 Государственное (обязательное) социальное страхование

Главной организационно - правовой формой социального обеспечения является государственное социальное страхование. Суть его заключается в разделении социального риска потери заработка, снижении доходов ниже прожиточного минимума, также потребности в медицинской помощи и других социальных услугах между государством и самими работниками, которые подлежат обязательному социальному страхованию[1].

Обязательное социальное страхование в России состоит из 6 частей:

- обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности (болезни),

- обязательное страхование в связи с материнством,

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

- обязательное медицинское страхование,

- обязательное пенсионное страхование,

- обязательное страхование на случай смерти застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи.

Денежные средства федеральных внебюджетных фондов являются государственной собственностью, и не могут расходоваться ни на какие иные цели, кроме тех, для финансирования которых они были созданы. В соответствии со ст. 13 БК государственный внебюджетный фонд — это фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь и т.д.

Единый социальный налог (ЕСН) — налог, который с 2002 по 2010 год взимался для реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение, а также медицинскую помощь. Он составлял 26% от фонда оплаты труда. С 1 января 2010 года Единый социальный налог был отменён, вместо него для плательщиков введены страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды:

- Пенсионный фонд Российской Федерации (22%);

- Фонд социального страхования Российской Федерации, (2,9%);

- Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%).

Основные расходы фондов можно разделить на следующие группы:

- выплаты пособий по больничным листам,

- выплаты пособий в связи с материнством (по беременности и родам, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до полутора лет),

- финансирование санаторно-курортного лечения и отдыха,

- выплаты в связи с инвалидностью,

- обеспечение заявок инвалидов на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия,

- расходы на поликлиники, больницы, медицинскую помощь;

- выплаты пенсий пенсионерам.

Размер страховых взносов рассчитывается исходя из размеров оплаты труда работников предприятий, а также иных вознаграждений и выплат работникам предприятий. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы определяют суммы взносов в особом порядке.

Начислением страховых взносов (расчёт сумм страховых взносов, которые нужно уплатить в фонды) занимается бухгалтерия предприятия (страхователя). Страховые взносы уплачиваются в фонды в день выдачи зарплаты, но не позднее 15 числа месяца следующего за расчётным.

Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов открывается на расчётный период (календарный год) и заполняется на каждое физическое лицо - сотрудника организации.

Администрированием (отслеживание правильности исчисления и своевременной уплаты страховых взносов в фонды, приём отчётности от предприятий (страхователей), учет платежей, зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов, взыскание задолженности по платежам) занимаются два фонда:

- Фонд социального страхования (ФСС)[2] - администрирует страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Пенсионный фонд России (ПФР) - администрирует страховые взносы на обязательное пенсионное страхование[3] и обязательное медицинское страхование[4].

Как отметил один из источников агентства «Интерфакс», власти рассматривают возможность на базе трёх действующих взносов (взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России) воссоздать Единый социальный налог (ЕСН). Это позволит упростить правила уплаты налогов, снизит количество проверок и контрольных мероприятий. Реформа также должна резко увеличить поступления от тех участников рынка, которые ранее использовали различные схемы ухода от уплаты налогов. Ставка в случае возврата к ЕСН, скорее всего, останется на уровне общей ставки страховых взносов - 30%.

Доступность здравоохранения, наряду с повышением качества государственных медицинских услуг, является одной из важнейших задач национального проекта «Здоровье» и демографической политики РФ. Совокупные расходы на здравоохранение в России составляют от 4 до 5 % от ВВП страны. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан закрепляют целый комплекс прав граждан в области охраны здоровья. В их число входят такие права как:

- право граждан Российской Федерации на охрану здоровья,

- право граждан на оказание им первой помощи,

- право граждан на медико-социальную помощь,

- комплекс прав для отдельных категорий и групп граждан, коими являются военные, несовершеннолетние, беременные женщины, заключенные и др.

Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья: граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, и это право обеспечивается, в том числе, предоставлением населению доступной медико-социальной помощью.

Право граждан на медико-социальную помощь включает в себя право на бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах и гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

2.2.2 Социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета

Обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета охватывает особых субъектов, выполняющих важные государственные функции: государственных гражданских служащих, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной безопасности, налоговой полиции и членов их семей, а также другие категории граждан с учетом специфического характера их деятельности.

Назначение выплат входит в компетенцию соответствующих министерств (Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ и других).

Студентам следует обратить внимание на то, что федеральный бюджет является источником финансирования пенсий, пособий и услуг не только для особых субъектов, но и для других лиц в случаях, установленных законом. Так, после ликвидации в 2001 г. Государственного фонда занятости населения РФ, пособия по безработице выплачиваются из федерального бюджета.

За счет средств федерального бюджета предоставляются пенсии военнослужащим по призыву, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, а также социальные пенсии.[5]

Если в порядке обязательного социального страхования человек получает социальное обеспечение как работник, то за счет прямых ассигнований каждый человек получает социальное обеспечение как член общества, т.е. независимо и без учета его трудового оклада.

Финансовым источником данной формы является средства бюджета: федерального, субъекта федерации, муниципального бюджета.

Кругом обеспечения являются все население страны, включая и застрахованных.

Виды обеспечения:

-

- социальные пенсии тем, кто не трудился,

- пособия гражданам, имеющим детей,

- пособия по безработице (кто никогда не работал, но зарегистрировался для поиска работы),

- пособия переселенцам и беженцам,

- денежные компенсации,

- социальное обеспечение в натуральной форме.

Социальное обеспечение в натуральной форме может осуществляться в форме:

- социальной помощи на дому инвалидам и пожилым

- содержания в домах для инвалидов

- содержания детей в домах ребенка

- профессионального обучения и трудоустройства инвалидов

- протезирование

- обеспечения инвалидов транспортными средствами.

Органы, осуществляющие социальное обеспечение в рамках данной формы:

- различные государственные органы,

- органы здравоохранения,

- органы образования,

- социальная защита населения,

- служба занятости,

- миграционная служба,

- органы опеки и попечительства.

Экономической основой для региональных форм социального обеспечения является разграничение собственности на федеральную, субъектов федерации и муниципальную. При отсутствии собственности они не могут функционировать (т.к. являются распределительными).

Правовой основой для региональных форм социальное обеспечение является разграничение компетенции. Ст.72 Конституции относит регулирование отношения к совместной компетенции федерации и субъектов федерации.

Финансовым источником являются средства бюджета субъекта федерации.

Необходимость введения дополнительных выплат и их размер на региональном уровне решают местные власти. Они же устанавливают виды обеспечения за счет собственного бюджета; определяют органы, предоставляющие социальное обеспечение.

Во многом решение этого вопроса зависит от возможностей бюджета субъекта Федерации. Более богатые регионы имеют возможность обеспечивать своим пенсионерам щедрые дополнительные платежи. В более бедных – этих платежей может и вовсе не быть.

В Москве действует весьма значительная надбавка, называемая «лужковской», название связано с фамилией мэра города, при котором она была введена. Эту дополнительную выплату могут получать неработающие пенсионеры, зарегистрированные в Москве не менее десяти лет, в том случае, если их пенсии ниже уровня городского социального стандарта.

Выплата увеличивает общий размер пенсии до уровня социального стандарта Москвы. Пенсионерам, проживающим и зарегистрированным в Москве менее десяти лет, эти выплаты также производятся. Однако они подтягивают размер пенсии до уровня прожиточного минимума, а не социального стандарта. Первая величина намного меньше второй.

Индексируется выплата раз в год – 1 января, тогда же решается вопрос о пересмотре ее размера. Для пенсионеров, проживших в Москве менее десяти лет, но являющихся участниками ВОВ или Героями СССР, или России, сделано исключение, они получают выплату в полном размере.

Для того чтобы доказать право получать прибавку к пенсии, нет необходимости проживать в Москве десять лет подряд. Достаточно, чтобы общий период прописки в этом городе составлял в совокупности срок от десяти лет.

В 2016 году размер социального стандарта в Москве составляет более двенадцати тысяч рублей, а прожиточный минимум – свыше девяти тысяч. Таким образом, многие пенсионеры оказались лишены около трех тысяч рублей ежемесячно.

Не получили в полном объеме «лужковскую» пенсию жители новоприсоединенных к Москве районов. Однако по истечении десяти лет они смогут рассчитывать на получение этой выплаты.

Введением ценза оседлости на получение дополнительной выплаты в полном объеме московские власти защищаются от мошенников. Ранее была популярна схема, при которой жители других регионов прописывались у московских родственников. За счет этого они получали выплаты из московского бюджета, не являясь жителями Москвы.

Другие социальные выплаты, предоставляемые городом, не зависят от продолжительности проживания в нем.

За счет средств бюджета Москва доплачивает дополнительную выплату к социальному пособию на погребение (выплата составляет 11 000 р).

Москва за счет собственных средств выплачивает компенсацию инвалидам на транспортные средства, предоставляет бесплатный проезд инвалидам.

Таким образом, региональная форма позволяет реализовать дополнительно к федеральным программам социальное обеспечение за счет средств субъекта федерации.

Локальные конфигурации социального обеспечения могут иметь место в конкретной организации, либо на муниципальной территории.

Финансовым источником в данном случае будут средства данной организации; на муниципальной территории – средства муниципального бюджета.

Круг обеспечиваемых определяется коллективным договором, либо органом местного самоуправления. Они же устанавливают дополнительные виды социальное обеспечение.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.[6]

В коллективных договорах многих организаций содержатся условия о единовременных выплатах работникам, уходящих на пенсию; льгот работающей молодежи.

В России действует более 200 тыс. коллективных договоров. В качестве примера можно привести Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013-2015 годы, утвержденный конференцией работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 26.11.2012, в установленном порядке продлен на период с 2016 года по 2018 год.

Льготы представляют собой привилегии, предоставляемые определенным категориям граждан, организациям, регионам, что может проявляться в форме дополнительных прав или выплат, полного либо частичного освобождения от совершения каких-либо платежей и выполнения обязательств.

Льготы предоставляются на основе категориальности - государственная помощь назначается в сфере отношений по труду и занятости, социальному обслуживанию и социальному обеспечению, а также налогообложению.

Система льгот в РФ основана на уравнивающем принципе, который означает, что первоначально пособия назначаются тем гражданам, которые больше всего нуждаются в господдержке в связи с ограниченностью распределяемых ресурсов.

Данные пособия могут выражаться не только в денежной, но и в натуральной форме. При этом имеет место монетизация, в рамках которой натуральные льготы могут быть заменены ежемесячными денежными выплатами, что часто встречается при назначении льготы пенсионерам.

Льготы предоставляются определенному кругу лиц, в который входят:

- ветераны ВОВ и члены их семей;

- инвалиды;

- труженики тыла;

- ветераны труда;

- доноры;

- лица, обладающие государственными наградами, например, имеющие Орден мужества;

- граждане, которые были реабилитированы и члены их семей;

- малоимущие;

- государственные служащие;

- студенты и школьники;

- дети, не достигшие 16 лет;

- граждане, пострадавшие в чернобыльской катастрофе, проживавших на территории близлежащей к зоне заражения, а также лица, участвовавшие в устранении последствий катастрофы.

Льготная социальная система преследует определенные функции:

- повышение жизненного уровня граждан установленных законом категорий;

- обеспечение социального равенства в обществе, так как льготы дают возможность лицам, доход которых не позволяет покрыть все расходы на проживание, не чувствовать себя нуждающимися;

- применение поощрительных мер к гражданам, имеющим заслуги перед страной, обладающие знаками отличия или высокими званиями, такими как Герой России;

- компенсация за труд граждан в специфических условиях на благо общества и государства, например, при риске радиационного облучения;

- стимулирование лиц к осуществлению различных видов деятельности, например, льготы работающим студентам для стремления к учебе.

Социальные льготы довольно разнообразны – жилищные, медицинские, налоговые, льготы по проезду. При этом основные категории льгот устанавливаются федеральным законодательством и утверждаются Правительством РФ.

На региональном уровне льготы определяются представительными органами власти субъектов РФ или местного самоуправления, которые назначают выплаты с учетом региональных особенностей. Ярким примером таких привилегий могут служить льготы на проезд, так как они осуществляются с участием городского транспорта.

Местные социальные льготы назначаются региональными ведомствами и органами социальной защиты, руководствующимися соответствующим законодательством. Вместе с этим каждый край или область РФ вправе устанавливать дополнительные преимущества для граждан. Например, привилегия, по которой компенсируется оплата коммунальных услуг, предоставляются бесплатно медикаменты или протезирование зубов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях через государственные финансы осуществляется существенное влияние на социальные и экономические процессы, происходящие в обществе. Выполняя свои функции, государство обеспечивает финансирование мероприятий по социальной защите населения, реализации приоритетных общегосударственных программ, направленных на повышение благосостояния и социальной защищенности человека как главного субъекта экономического развития общества. При этом именно институт социального страхования становится одной из важных форм осуществления прав граждан на социальную защиту. Его значимость в большой степени возрастает в условиях трансформационной экономики.

Социальное страхование - это важная составная часть социальной защиты населения, центром которой является человек и его потребности, а уровень социальной защищенности человека в большей или меньшей степени стимулирует социально-экономическое развитие государства.

На современном этапе в РФ начали вводиться новые элементы финансовой системы, присущие государствам с рыночной экономикой, в том числе общегосударственные целевые фонды. Однако процесс функционирования таких фондов не имеет достаточного теоретического обоснования, многочисленные изменения в порядок формирования и использования финансовых ресурсов фондов не способствуют формированию стабильных финансовых основ системы социального страхования, а несовершенство финансовой статистики затрудняет их анализ.

Прагматика и проблематика государственного социального страхования, в том числе функционирования фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также проблемы бедности, благосостояния, занятости, безработицы, потери трудоспособности, как социальных явлений, исследовались отечественными и зарубежными учеными.

Вместе с тем научные исследования сферы социального страхования как целостного элемента финансовой системы государства свидетельствуют, что эта проблематика требует научного теоретико-практического доработки, которое заключается в учете тех проблем, которые негативно сказываются на социально-экономическом развитии страны, благополучии, занятости граждан и деятельности финансовых учреждений, обеспечении выполнения функций социального страхования.

Среди проблем, которые порождают недостатки современной системы государственного социального страхования в РФ - частичная тенизация экономики, высокие ставки страховых взносов, сохранение элементов не страхового перераспределения средств, недостаточная эффективность функционирования фондов социального страхования, а также направления развития их деятельности без учета мирового опыта и экономических условий нашей страны, отсутствие прозрачного распределения финансовой ответственности между государством, работодателями и профсоюзами. Все это влечет за собой потерю мотивации к труду и недостаточный уровень охвата населения системой социального страхования.

Наличие этих и других, в значительной степени, нерешенных вопросов вызывает необходимость продолжить системные исследования теоретических и прикладных проблем социального страхования населения в контексте отечественных трансформаций экономики и учитывая современные мировые тенденции развития экономических и социальных отношений. Весомость общественного значения социального страхования и недостаточная разработанность данной проблематики в отечественной экономической науке обусловили выбор темы диссертационного исследования и ее актуальность.

Установлено, что социальная политика государства, как составная часть социально-рыночной экономики является совокупностью преобразовательных действий с целью социальной и экономической защиты граждан.

Обзор научной литературы дает основания утверждать о наличии полемики относительно разграничения понятий «социальная защита» и «социальное страхование». Доказано, что социальное страхование является составной частью системы социальной защиты, то есть они соотносятся как частичное и целое. Наиболее емким, раскрывающим суть социального страхования, считаем следующее определение:

Социальное страхование является специфическим институтом социальной защиты и одновременно сферой экономической системы государства, где происходит перераспределение произведенного валового внутреннего продукта, посредством формирования фондов социального страхования, с целью защиты интересов экономически активного населения от негативного воздействия социальных страховых случаев.

Социальное страхование целесообразно считать инвестицией в человеческий капитал, значимость которой для экономического роста и благосостояния определяется государством. Именно человеческий и социальный капитал обеспечивают сейчас темпы экономического роста, и именно те страны, политика которых направлена на обеспечение развития человеческого потенциала, достигают значительных успехов.

Углубленно содержание дефиниции «государственное общеобязательное социальное страхование», которое мы трактуем в работе как совокупность законодательно закрепленных норм и правил, которыми регламентирован порядок обязательного социального страхования в государстве, в том числе формирование и распределение средств государственных страховых фондов, размеры страховых взносов, ответственность лиц за неуплату или несвоевременную уплату, а также основные принципы и методы направления средств из государственных фондов на покрытие социальных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Страхование вообще, как один из видов финансовой деятельности, по отраслевому признаку относится к финансовой системе в целом, оно может выступать как система низшего уровня, то есть подсистема общей финансовой системы, сохраняет при этом все свои системные свойства. В контексте общей финансовой системы страхования имеет особое, специфическое, функциональное назначение - финансовое обеспечение рисков и связанных с ними возможных негативных последствий для физических и юридических лиц. Государственное социальное страхование является подсистемой страхования вообще и одновременно функционирует как определенная системная целостность в составе государственных финансов.

Финансовые ресурсы государственных целевых фондов формируются за счет перераспределения ВВП на четко определенные цели. При этом в работе доказано, с одной стороны, необходимость создания финансовых резервов государственного социального страхования, с другой - поиск механизма инвестирования страховых резервов с целью получения дополнительных доходов. Подчеркивается также необходимость сбалансированного состояния средств государственного социального страхования, то есть такого их распределения и использования, который обеспечит независимость государственного социального страхования от бюджетного финансирования и платежеспособность государственных целевых фондов, как способность своевременно выполнять свои обязательства перед страхователями.

Исследование эволюции социального страхования в РФ показало непоследовательное изменение подходов к его организации, осуществлялась как на страховых принципах, так и на принципах социального обеспечения. Опыт развития общественных отношений доказывает, что социальное страхование - явление объективное и необходимое. Объективность социального страхования обусловлена рисковым характером рыночной экономики и необходимостью, в этой связи, создание финансовых гарантий для обеспечения лиц, которые по определенным причинам не могут участвовать в процессе материального производства и получать оплату за свой труд. Говоря о тенденциях исторического развития мировых систем социального страхования, необходимо указать на их наследственный, а также циклический характер: от взаимопомощи в взаимного страхования, затем от государственного страхования на принципах трипартизма, а впоследствии - разгосударствление и предоставление преобладающей роли частному социальному страхованию.

Анализ теории и практики функционирования социального страхования свидетельствует о необходимости построения экономически усовершенствованной и социально справедливой системы государственного социального страхования в РФ, которая должна основываться на принципах солидарности, обязательности, доступности и финансовой самостоятельности, а с другой - предполагает взаимосвязь с процессами реального производства, динамикой стоимости рабочей силы, фискальной политикой государства.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. № 237.

2. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (с изменениями и дополнениями в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 №190-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 05.03.2004 №10-ФЗ, от 14.07.2008 №117-ФЗ, от 24.07.2009 №213-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 11.07.2011 №200-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 28.12.2013 №421-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 01.12.2014 №407-ФЗ) / Информационно - справочная система «Гарант», версия от 2016 г.

3. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ (с изменениями и дополнениями в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ (ред. 29.12.2004, от 25.11.2006 №195-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 01.03.2008 №18-ФЗ, от 14.07.2008 №110-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 №72-ФЗ, от 24.07.2009 №213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 25.12.2009 №341-ФЗ, от 08.12.2010 №345-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от 28.07.2012 №133-ФЗ, от 25.12.2012 №258-ФЗ, от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 12.03.2014 №33-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 28.11.2015 №358-ФЗ, с изм., внесенными Федеральный закон от 29.12.2015 №388-ФЗ) / Информационно - справочная система «КонсультантПлюс», версия от 2016 г.